文字数:約1500文字

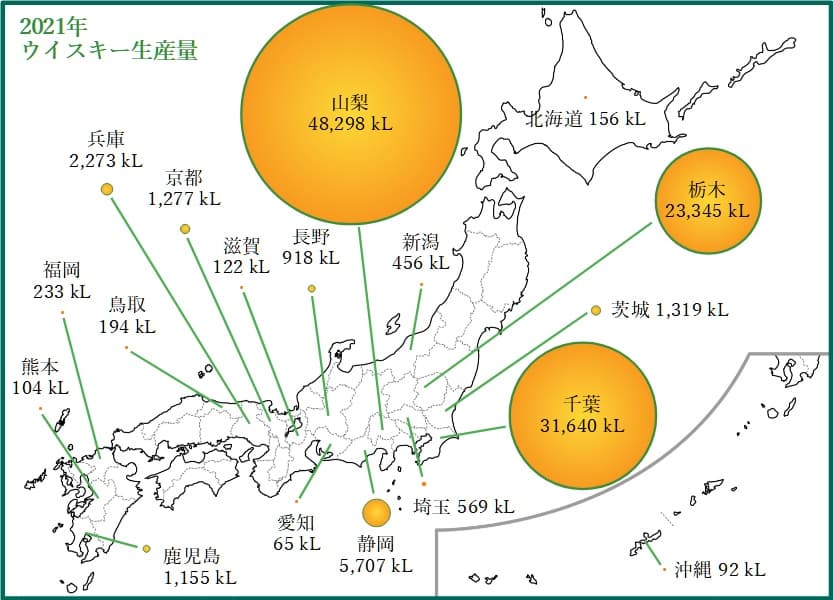

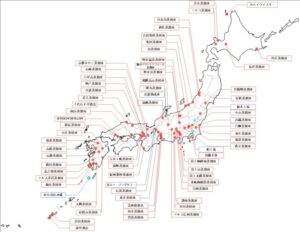

日本全国でウイスキーが造られるようになってきたので、

都道府県別の生産量をまとめた。

どの都道府県が多く生産しているのか、

なぜ多く生産しているのかを見てみよう。

2022年版はコチラ↓

●ウイスキー生産量【都道府県別】

上図が、国税庁が公表しているデータから、2021年の生産量を表した。

以下が、都道府県別のデータである。

『X』は秘匿、『-』は無し。

| 国税局 都道府県 | 製成数量 [kL] |

|---|---|

| 札幌 計 | 156 |

| 北海道 | 156 |

| 仙台 計 | X |

| 青森 | X |

| 岩手 | – |

| 宮城 | X |

| 秋田 | X |

| 山形 | X |

| 福島 | X |

| 関東信越 計 | 26,711 |

| 茨城 | 1,319 |

| 栃木 | 23,345 |

| 群馬 | X |

| 埼玉 | X |

| 新潟 | 456 |

| 長野 | 918 |

| 東京 計 | 80,112 |

| 千葉 | 31,640 |

| 東京 | X |

| 神流川 | X |

| 山梨 | 48,298 |

| 金沢 計 | X |

| 富山 | X |

| 石川 | – |

| 福井 | – |

| 名古屋 計 | 5,877 |

| 岐阜 | X |

| 静岡 | 5,707 |

| 愛知 | 65 |

| 三重 | X |

| 大阪 計 | 10,761 |

| 滋賀 | 122 |

| 京都 | 1,277 |

| 大阪 | X |

| 兵庫 | 2,273 |

| 奈良 | – |

| 和歌山 | X |

| 広島 計 | 1,010 |

| 鳥取 | 194 |

| 島根 | – |

| 岡山 | X |

| 広島 | X |

| 山口 | X |

| 高松 計 | X |

| 徳島 | X |

| 香川 | – |

| 愛媛 | – |

| 高知 | X |

| 福岡 計 | 233 |

| 福岡 | 233 |

| 佐賀 | – |

| 長崎 | – |

| 熊本 計 | 1,386 |

| 熊本 | 104 |

| 大分 | X |

| 宮崎 | X |

| 鹿児島 | 1,155 |

| 沖縄 計 | 92 |

| 沖縄 | 92 |

| 合計 | 126,553 |

国内でもっともウイスキーを生産しているのは山梨である。

山梨にはサントリーの白州蒸溜所がある。

2番目に多いのは千葉で、ニッカの柏工場がある。

3番目が栃木で、こちらもニッカの栃木工場がある。

さて、TOP3は数値データから確実なのだが、4番目は予測となる。

おそらく4番目は大阪である。

大阪はデータが秘匿されているが、大阪国税局の計から大まかに予測できる。

大阪にはサントリーの山崎蒸溜所がある。

そして5番目が静岡で、キリンの富士御殿場蒸溜所がある。

6番目が兵庫、7番目が茨城、8番目が京都、9番目が鹿児島、10番目が長野。

11番目からは秘匿が複雑に絡んでくるため、わからない。

ランキング形式に並べると以下のようになる。

| 2021年 | 都道府県 | 製成数量[kL] | 割合 |

|---|---|---|---|

| 1 | 山梨 | 48,298 | 38.2% |

| 2 | 千葉 | 31,640 | 25.0% |

| 3 | 栃木 | 23,345 | 18.4% |

| 4 | 大阪 | 7,000くらい | 5.5%くらい |

| 5 | 静岡 | 5,707 | 4.5% |

| 6 | 兵庫 | 2,273 | 1.8% |

| 7 | 茨城 | 1,319 | 1.0% |

| 8 | 京都 | 1,277 | 1.0% |

| 9 | 鹿児島 | 1,155 | 0.91% |

| 10 | 長野 | 918 | 0.73% |

| - | 全国計 | 126,553 | - |

よく知られる蒸留所として余市や宮城峡がある。

余市蒸溜所のある北海道がこんなに少ないのはおかしい。

宮城蒸溜所は?と思う人もいるだろう。

それらはニッカの柏工場(千葉)や栃木工場(栃木)に集約されているのである。

なぜ秘匿データがあるのか。

統計ではよく使われることなのである。

例えば、ある県に1つしか蒸留所がなければ、

その蒸留所の生産能力が公になってしまう。

そのため、データを秘匿してメーカーを保護しているのである。

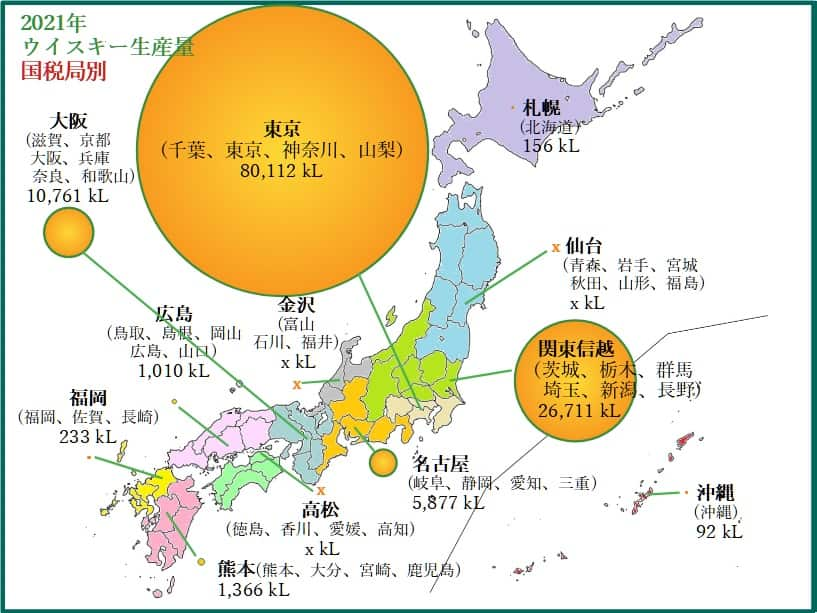

●ウイスキー生産量【国税局別】

国税局は地域ごとにあり、いくつかの都府県のデータをまとめている。

東京国税局には山梨と千葉が含まれるため、圧倒的な生産量となる。

次いで、関東信越、大阪、名古屋、熊本、広島、福岡となる。

残りの札幌、沖縄は、仙台、金沢、高松がデータ秘匿のため、わからない。

関連記事 ↓

●あとがき

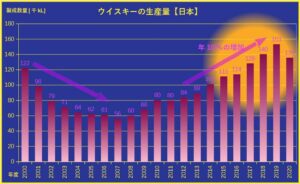

現在は新規蒸留所が稼働を始めて間もないが、

5年後くらいから少しずつ反映されて、

20年後くらいには生産分布が大きく変わっているかもしれない。

長い目で地元の蒸留所を応援するのも楽しいだろう。