文字数:約3400文字

テキーラにクリスタリーノというスタイルがあることをご存じだろうか。

他の蒸留酒では聞かないスタイルである。

クリスタリーノの特徴や背景、疑問などを説明しよう。

●テキーラの種類

まず、テキーラの種類を簡単に説明しよう。

テキーラにはカテゴリー分類とクラス分類がある。

これらはCRT(テキーラ規制委員会)によって定められている。

・カテゴリー分類

カテゴリー分類は、原料であるアガベ・アスルの使用率で分類される。

アガベ・アスルを100%使用したものが『100%アガベテキーラ』、

51%以上使用し、他原料の蒸留酒を混ぜたものが『テキーラ』とされる。

・クラス分類

クラス分類は、熟成期間による分類である。

- ブランコ 0~2ヵ月未満

- レポサド 2カ月以上、1年未満

- アニェホ 1年以上、3年未満

- エクストラ・アニェホ 3年以上

この4分類以外にホベンとクリスタリーノがある。

ホベンはブランコに熟成テキーラをブレンドしたもの。

またはブランコにカラメルで着色したもの。

クリスタリーノはレポサドやアニェホなどの熟成テキーラから色を抜いたもの。

ホベンもクリスタリーノも一つのスタイルとしてCRTが正式に認めている。

ここからクリスタリーノについて詳しく説明しよう。

関連記事 ↓

●クリスタリーノの特徴

・クリスタリーノの色

クリスタリーノ(Cristalino)は、比較的新しいスタイルのテキーラである。

その名の通り「クリスタルのような透明さ」が特徴の一つである。

上記の通り、テキーラは熟成期間によってブランコ(Reposado)、

アニェホ(Añejo)、エキストラ・アニェホ(Extra Añejo)に分類され、

熟成が進むにつれて樽の色や風味が付いて黄金色や琥珀色になる。

クリスタリーノはアニェホやエキストラ・アニェホといった熟成テキーラを、

活性炭などで濾過することで色を取り除き透明にしたものである。

・クリスタリーノの製法

アニェホやエクストラ・アニェホなどの熟成されたテキーラに

活性炭の粉末を加え、色素成分を吸着させる。

そしてフィルターで活性炭を濾過することでクリスタリーノができる。

活性炭は非常に小さな孔が無数に開いた構造をしており、

この孔が液体中の分子(色素成分や香味成分など)を吸着する性質を持っている。

熟成中に樽から溶け出したリグニンやタンニンなどの色素成分が活性炭に吸着され、

テキーラの色が取り除かれる。

濾過は単に色を取り除くだけでなく、

テキーラの口当たりがよりスムースで洗練されたものにする目的もある。

熟成による重厚さが軽減されるのである。

活性炭の使用には高度な技術が必要である。

活性炭粉末の量や孔の大きさ、温度、時間などの調整が難しい。

商品によっては抜け過ぎた風味を補うために香料などを添加しているものもある。

添加物は1%以下まで認められている。

活性炭濾過が一般的なクリスタリーノの製法だが、他の方法もある。

活性炭以外の多孔物質を使ったり、熟成したテキーラを再蒸留したり

することで透明にできるが、ロスが大きく、コスト高になる。

・クリスタリーノの味わい

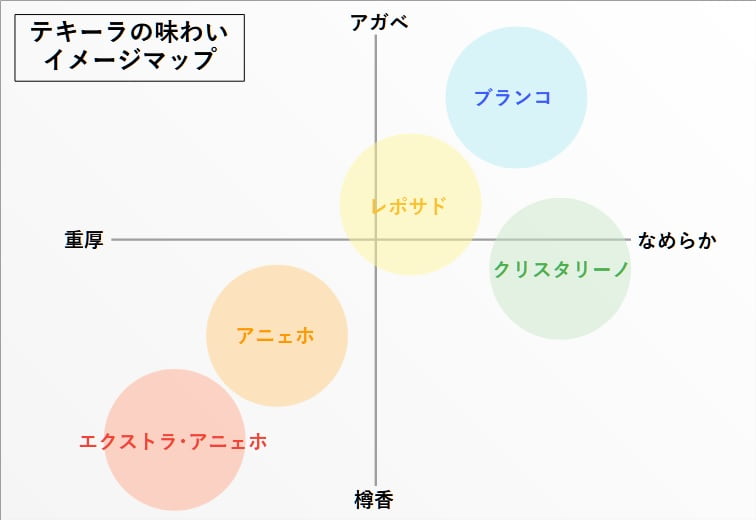

テキーラの種類による味わいのイメージをマップに表した。

クリスタリーノがもっとも滑らかなのである。

クリスタリーノは熟成テキーラの重厚感が軽減されて飲みやすい。

活性炭濾過によって樽由来の成分が減少したことで、

相対的にアガベ由来の風味が多少感じやすくなる。

アガベと樽のバランスが良いとされるレポサドと比べると、

クリスタリーノのほうが樽感はある。

しかしスムースさに大きな違いがある。

熟成によってまろやかになった味わいを、

活性炭濾過によってさらになめらかにしたのがクリスタリーノである。

●クリスタリーノ誕生の背景

クリスタリーノがどのように開発されたのか。

その背景を紹介しよう。

クリスタリーノを最初に市場投入したのは、

マエストロ・ドベル(Maestro Dobel)であり、

2008年に「マエストロ・ドベル ディアマンテ」をリリースした。

この製品はレポサド、アニェホ、エクストラ・アニェホをブレンドし、

それを濾過して透明するという当時では初の試みだった。

2012年にドン・フリオが1942年の創業から70周年記念品として、

クリスタル・アニェホ「ドン・フリオ70」をリリース。

謳い文句として「世界初のクリスタル・アニェホ」とアピールしている。

疑問に思う人もいるかもしれないが間違ってはいない。

マエストロ・ドベルはブレンドのクリスタリーノが世界初。

ドン・フリオはアニェホのクリスタリーノが世界初ということである。

マエストロ・ドベルは11代続く伝統のテキーラブランドだが、

世界的な知名度は低い。

ドン・フリオは世界的にも有名で、販売数量一、二位を争うブランドである。

そのドン・フリオがクリスタリーノを手掛けたことで、市場に新たな可能性を示した。

これによって他のメーカーも追従することとなる。

熟成による重厚感をわざわざ取り除くことに反対する人たちは今も大勢いる。

しかし、より新しいものを求める人たちも存在する。

クリスタリーノは誕生から15年ほどしか経っておらず、まだまだこれからである。

関連記事 ↓

●クリスタリーノの疑問

わざわざ脱色・濾過する理由は、見た目の軽やかさと、

熟成による重厚感を軽減するためとされている。

クリスタリーノについてのよくある疑問に回答しよう。

・透明色を好むならブランコで良いのでは?

ブランコではアガベ感、アルコール感が強い。

熟成によってアガベ感、アルコール感を抑えていることが好まれる。

まろやかさと滑らかさがクリスタリーノの特徴である。

・熟成の良さは重厚感にあるのでは?

熟成年数が長くなるほど、重厚感(ねっとり感)が出てくる。

粘度が増すことで舌にまとわりつき、味わいを豊かに感じることができる。

クリスタリーノを好む人は重厚感よりも滑らかさを重視する。

熟成の風味を残しつつ、滑らかさを求める二律背反をクリスタリーノが達成した。

・ブランコとアニェホの中間ならレポサドで良いのでは?

レポサドの熟成期間は2カ月以上12カ月未満なので、

10カ月熟成のレポサドの風味がクリスタリーノに近いかもしれない。

しかし滑らかさが違う。

クリスタリーノは熟成によってまろやかになったものを、

さらに活性炭で濾過することによって滑らかさを得ている。

そして透明である。

●クリスタリーノと焼酎の関係とは?

焼酎には『色規制(光量規制)』があり、

濃い色をしたものは『焼酎』と名乗ることができない。

背景として、1960年代に税率の違うウイスキーやブランデーと

見た目で区別でするために取り決められた。

これにより、木樽で熟成して色付いたものは焼酎と名乗れないため、

透明の焼酎を混ぜたり、フィルターを使って色を薄めている。

濃い色の付いたものは『焼酎』と名乗れないので、『スピリッツ』扱いとなる。

クリスタリーノと焼酎では目的が全く違うが、手段は近いものがある。

クリスタリーノが市場に認められ始めていることを考えると、

焼酎の海外展開に新たな可能性が拓けるかもしれない。

関連記事 ↓

●クリスタリーノは他のお酒にも波及するのか?

既述の焼酎の他に、ラムでも以前から熟成後濾過して透明にしたものがある。

ラムの場合はカクテルベースとして透明が好まれるという理由からである。

しかしテキーラでのクリスタリーノの商業的成功によって、

ラムでもプレミアムなクリスタリーノを謳うものが出てきている。

では、他のブラウンスピリッツはどうだろうか。

ウイスキーやブランデーは熟成による色や風味を重視する傾向が強い。

今のところクリスタリーノのような製品は聞かないが、

いつの時代も革新的な生産者はいるものだ。

早いか遅いか、時間の問題だろう。

ヒトはできるとわかったことを、やらずにはいられない習性がある

ただし、世間が受け入れるかどうかはマーケティング次第だろう。

●あとがき

世界的なウイスキーブームもあり、日本でもウイスキーを造るメーカーが増えた。

なかには焼酎メーカーがウイスキー造りに参入する事例もある。

焼酎の色規制に対するフィルタリング技術が、

ウイスキーのクリスタリーノという発想につながるかもしれない。

今後テキーラのクリスタリーノがどのような位置付けになっていくのか楽しみである。