文字数:約1400文字

ワイン業界に大打撃を与えた事件がある。

害虫フィロキセラによって、ヨーロッパ各国のブドウが壊滅状態に陥ったのである。

●フィロキセラとは

フィロキセラの和名は「ブドウネアブラムシ(葡萄根油虫)」である。

体長1~2㎜ほどの虫で、名前のとおりブドウの根に寄生し、樹を枯らしてしまう。

もともとヨーロッパにフィロキセラは生息していなかった。

生息していたのはアメリカ大陸である。

19世紀半ばにアメリカ産のブドウの樹をヨーロッパに輸入する際に、

一緒に運ばれてしまった。

●害虫対策

フィロキセラを除去するため、さまざまな対策がとられてきたが、

効果的なものはなく、数十年のあいだ、悩まされ続けた。

・失敗が続く

殺虫剤による駆除は、フィロキセラが地中深くの根に寄生しているため、

殺虫剤が届かず失敗。

根を掘り出しての駆除は、何百万本もあるブドウの樹を

一本一本掘り出して駆除することは非現実的。

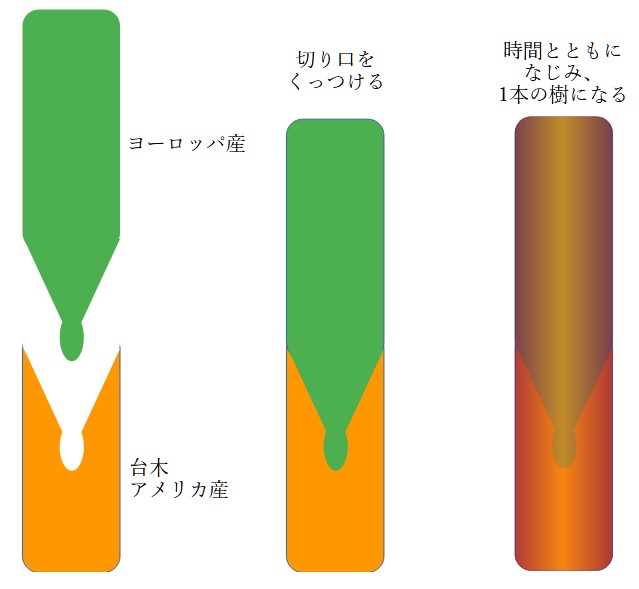

・有効的な対策:接ぎ木

そしてようやく効果的な対策が見つかる。

それが接ぎ木(つぎき)である。

接ぎ木とは、品種の違う樹を切り、

切り口を変えてくっつけて一つにする方法である。

アメリカ産のブドウの樹を台木として、ヨーロッパ産のブドウの樹をくっつける。

フィロキセラに耐性があるアメリカ産のブドウの樹を利用することで、

被害を食い止めることができた。

現在、ヨーロッパのブドウの樹はほとんどがこの接ぎ木で植生されている。

つまり、下はアメリカ産、上はヨーロッパ産となる。

接ぎ木したブドウは元々のブドウと味が違うという声もあるが、実際のところはわかっていない。

接ぎ木は日本でもよく聞く方法で、桜のソメイヨシノはほとんどが

接ぎ木によるクローンだと言われている。

接ぎ木の手法は、いつだれが考えたのかはわかっていないが、3000年前にはあったらしい。

・醸造家は新天地へ

フィロキセラが蔓延し、有効な対策が得られなかった時期に、

ヨーロッパでの栽培をあきらめて新大陸へ移住したワイン醸造家も多くいた。

特に南米のチリでは、高い山脈や海や砂漠に囲まれており、害虫が入ってこない。

移住者はこの地でヨーロッパ産のブドウの樹を植生してワイン造りに励んだ。

ヨーロッパでのワイン醸造技術は、チリの醸造技術向上に大きく貢献し、

チリ産ワインは安定した品質を獲得し、美味しいワインが造れるようになった。

●スコッチとフィロキセラ

フィロキセラによる被害は何十年も続いた。

ワインの生産量は年々下落し、供給減による価格の高騰がおき、

ワインを日常的に飲むことが難しくなった。

イギリスでは、フランスをはじめ、ヨーロッパ各国からワインやブランデーを大量輸入していた。

しかしフィロキセラの影響でワインもブランデーも入ってこなくなってしまう。

その代わりとして注目したのが、

当時はまだスコットランドの地酒という評価だったスコッチである。

クセの強いモルトウイスキーに対して、

連続式蒸留機を使ったグレーンウイスキーが造られ、

さらにモルトとグレーンを混ぜたブレンデッドウイスキーが出来上がる。

ここからスコッチウイスキーが世界へ飛躍することになる。

関連記事 ↓

●あとがき

ヨーロッパのブドウは接ぎ木で対処しているが、根本原因は解決されていない。

外来種によって一度乱れた生態系を元に戻すことの難しさを感じる。

グローバル化した現代ではちょっとしたことで自然のバランスが崩れる。

ワインは自然の産物という面が強いので、なおさら気を付けなければならない。