文字数:約1700文字

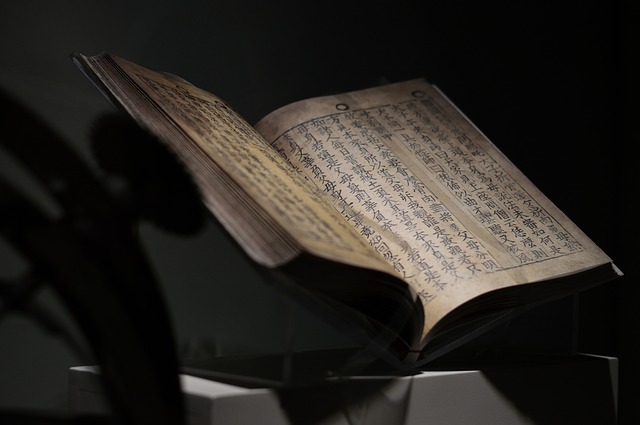

焼酎の歴史は600年ほどである。

同じ蒸留酒のウイスキーは800年以上の歴史をもつ。

醸造酒である日本酒の歴史は約2000年である。

長ければよいというわけではないので、焼酎の歴史を見ていこう。

関連記事 ↓

●歴史年表

600年以上前から続く焼酎の歴史を時代を追ってみていこう。

記録では室町時代からだが、記録が残っていないだけで実際はもう少し前だろう。

・室町時代

1404年(応永11年)

朝鮮から対馬へ焼酎が贈られたと、『李朝実録』に記されている(焼酎の最古の記録)

1470年頃

琉球で蒸留酒の製造を開始

1546年(天文15年)

薩摩に滞在していたポルトガルの商人ジョルジェ・アルバレスが、

「日本には米から造る蒸留酒(オラーカ)があった」と記述している

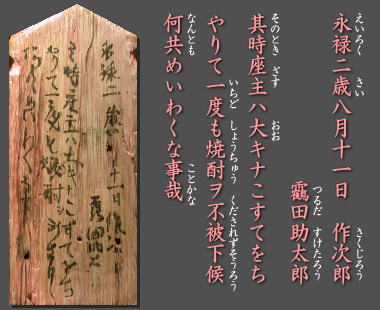

1559年(永禄2年)

鹿児島県大口市の郡山八幡神社に、

「焼酎が振る舞われなかった」と書かれた木片が残っている

・安土桃山時代

1578年(天正6年)

琉球から薩摩藩へ「唐焼酎、老酒、焼酎」を献上

・江戸時代

1610年(慶長15年)

奄美大島にサトウキビ伝来

1612年(慶長17年)

薩摩藩の島津氏が琉球焼酎を徳川家に献上

1671年(寛文11年)

徳川家への献上品目に「泡盛」の名が記載される

1672年(寛文12年)

琉球焼酎を「泡盛」と書くようになる

17世紀後半

各地で「粕取焼酎」の生産アリとの記録が残される

1705年(宝永2年)

前田利右衛門が薩摩に甘藷(サツマイモ)を伝える

18世紀後半には薩摩での焼酎はサツマイモが主流となる

1853年(嘉永6年)

丹宗庄衛門が流刑地の八丈島に甘藷(芋)焼酎の製法を伝える

・明治時代

1868年(明治元年)

明治維新

1871年(明治4年)

酒税株制度を廃止し、県知事への届出制に変更

1886年(明治19年)

自家用清酒の製造禁止

1895年(明治28年)

連続式蒸留機がイギリスから輸入される

1904年(明治37年)

大蔵省が醸造試験所設立(科学的に酒造りを解明するため)

1898年(明治31年)

自家用焼酎の製造禁止

1910年(明治43年)

日本酒精宇和島工場で甲類焼酎が製造される

これにともない、「新式焼酎」「旧式焼酎」の分類が生まれる

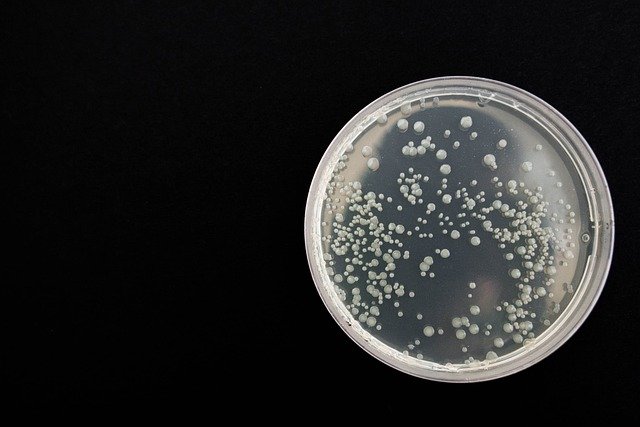

河内源一郎によって、泡盛の麹菌から焼酎に適した黒麹菌の培養に成功する

・大正時代

1924年(大正13年)

河内源一郎が黒麹菌の突然変異から白麹菌を開発

・昭和時代

1945年(昭和20年)

終戦

粗悪品や密造酒によって焼酎のイメージ悪化

1949年(昭和24年)

酒類の配給制が廃止

酒税法で「焼酎」を「甲類」「乙類」に分類

1953年(昭和28年)

奄美諸島返還で黒糖焼酎が認可される

1964年(昭和39年)

酒類が自由価格になる

1970年(昭和45年)

アメリカで「白色(ホワイトスピリッツ)革命」が始まり、

日本でも<第一次焼酎ブーム>到来

1971年(昭和46年)

酒税法の改正により「本格焼酎」の表現が認められる

1973年(昭和48年)

雲海酒造がそば焼酎を発売

二階堂酒造が麦麹を使った「二階堂」を発売

1979年(昭和54年)

三和酒類が減圧蒸留で蒸留した「いいちこ」を発売

1985年(昭和60年)

焼酎カクテルの流行で<第二次焼酎ブーム>到来

・平成時代

1995年(平成7年)

WTO(世界貿易機関)によって、「壱岐焼酎」「球磨焼酎」「泡盛」が原産地呼称を認定される

1998年(平成10年)

健康志向の高まりで本格焼酎が注目され、<第三次焼酎ブーム>到来

2002年(平成14年)

「本格」の定義を厳格化

2003年(平成15年)

出荷量ベースで焼酎が初めて日本酒を上回る

2005年(平成17年)

WTO(世界貿易機関)によって、「薩摩焼酎」が原産地呼称を認定される

2006年(平成18年)

酒税法で「甲類」は「連続式蒸留焼酎」、「乙類」は「単式蒸留焼酎」として分類上独立

・令和時代

2024年(令和6年)

日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録される

●あとがき

ブームというものの始まると終わりは、終わってからでないとよくわからないものだ。

ブームによって多くの人に認知されるのは良いことだが、

需要の急激な増加に供給が追い付かなくなる。

需給のバランスが崩れると価格の高騰を招くことになる。

生産者の技術革新や新商品開発によるブームならある程度コントロールできるだろうが、

別方面からの予期せぬブームには対応が難しい。

次の焼酎ブームは何がきっかけで起こるのだろうか。