文字数:約1700文字

日本国内のウイスキーの生産量と消費量をまとめた。

ウイスキーブームの訪れから数年経っているが、

現在の生産量はどうなっているのか。

また、消費量はまだ増え続けているのだろうか。

データは国税庁が公開しているものをもとにした。

今現在公開されているのは2023年までである。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

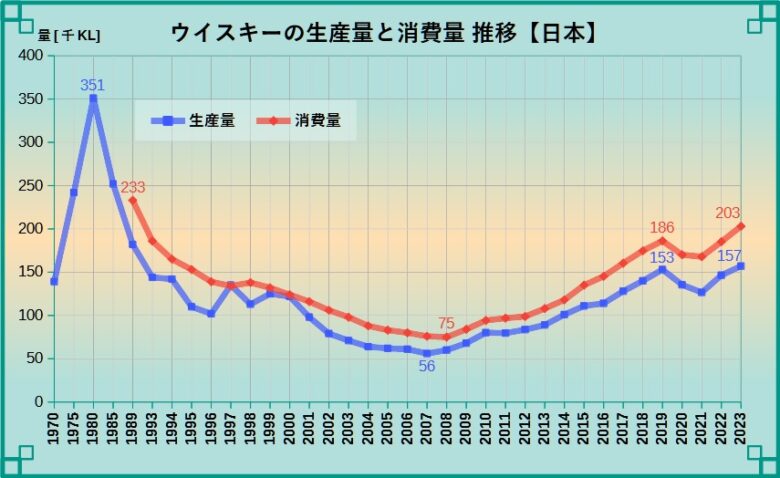

●ウイスキーの生産量と消費量 推移

生産量も消費量も順調に増加していることがわかる。

2020年、2021年はパンデミックの影響で減少したが、

2023年はパンデミック以前の値を超えている。

生産量と消費量をそれぞれ詳しく見てみよう。

・ウイスキーの生産量 推移

ウイスキー生産のピークは1980年代初頭であり、

35.1万kLものウイスキーを生産していた。

その後、1990年代半ばまで減少傾向にあったが、

1990年代後半の数年間は増加している。

これは台湾やタイで日本のウイスキーがブームになったためである。

この時期の台湾やタイへのウイスキー輸出量が大幅に増加している。

2000年代に入るとウイスキーは冬の時代を迎える。

2007年の生産量は5.6万kLという過去最低の水準まで落ち込む。

しかし2008年から生産量は増え続け、

パンデミック前の2019年まで右肩上がりである。

パンデミックによって減少した生産量はV字回復し、

2019年の15.3万kLを超えて、2023年は15.7万kLを生産した。

・ウイスキーの消費量 推移

消費量のピークは生産量と同様に1980年代である。

1889年には23.3万kLを消費していた。

それ以前のデータは「ウイスキー類」として、

ブランデーと合わせて算出されているので、切り分けできない。

その後、ウイスキー消費量は減少を続けて、

2008年に過去最低の7.5万kLまで落ち込む。

しかし2009年から徐々に消費量が回復し始め、

2019年まで11年連続の増加を記録する。

そしてパンデミックで消費は減少したが、

2023年は20万kLを超える消費量となる。

消費量のピーク時にはおそらく30万kL程度消費されていたと考えられる。

過去最高まではまだ長そうだ。

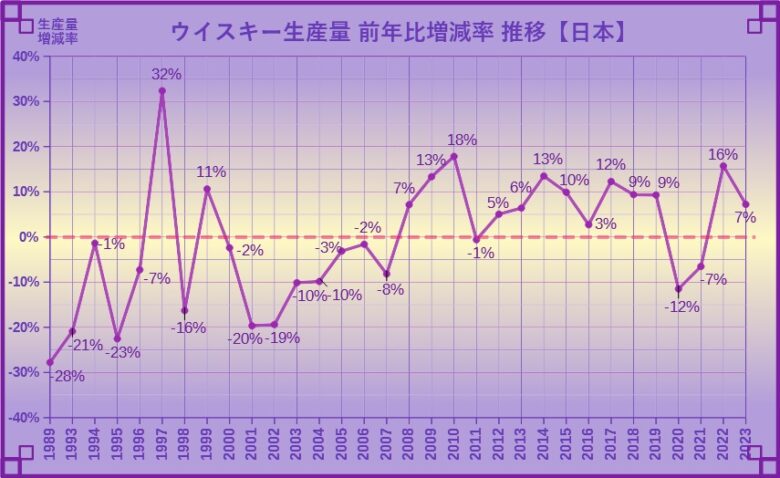

・ウイスキー生産量 前年比増減率 推移

生産量の前年比増減率のグラフである。

2008年以降はほぼプラスで増加を続けている。

2020年、2021年は新型コロナウイルスの感染拡大があり、

2011年は東日本大震災があったの年である。

生ブルーチーズケーキAo(青)/濃厚ゴルゴンゾーラのチーズケーキ 2~3名様用 お取り寄せ 冷凍スイーツ プレゼント ギフト 父の日

✅【ワインと楽しむチーズケーキ】ワイン愛好家がおすすめするスイーツランキング1位。販売開始より1分間で100個完売し、今でも多くのリピーターの方にご支持いただいているチーズケーキです。 ✅【素材へのこ... もっと読むシーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ]

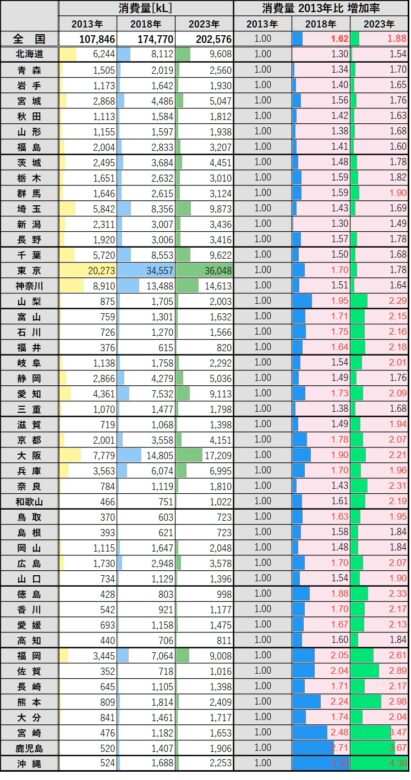

香り:ハーブ、蜂蜜、果物の香り 味わい:バニラとヘーゼルナッツの風味と共に、熟したりんごと蜂蜜の味わいが広がるクリーミーでまろやかな舌触り アルコール度数:40% リッチでスムース、その表現にふさわし... もっと読む ¥2,683●都道府県別 ウイスキー消費量と増加率(2013年比)

10年前の2013年、5年前の2018年の消費量と比較してみる。

全体の消費量はこの10年で1.88倍に増加している。

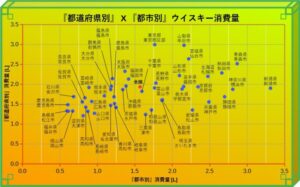

増加率の高さは西高東低の傾向があるようだが、

全都道府県で消費量が増加していることがわかる。

もっとも増加率が高いのが沖縄の4.30倍である。

前回の調査で沖縄は2012年比で2022年は10倍を超えていた。

前回が異常値だったとしても、やはり増加率が高いことは確実である。

沖縄に次いで増加率が高いのは、九州勢である。

鹿児島3.67倍、宮崎3.47倍、熊本2.98倍、佐賀2.89倍、福岡2.61倍。

九州のお酒といえば焼酎だが、

同じ蒸留酒のウイスキーは受け入れやすいのかもしれない。

関連記事 ↓

●ウイスキーの移出数量【2024】

日本洋酒酒造組合の統計データからウイスキーの移出数量をまとめた。

簡単にいうと、移出数量とは出荷される量のことである。

ウイスキーを生産した時点ではまだ課税されない。

出荷される際に課税されるのである。

つまりウイスキーの場合、主に熟成後に出荷されるものに課税される。

当然、未熟成のものでも出荷するなら課税される。

ウイスキーの移出数量は、2024年も増加している。

2023年は15.8万kLで、2024年は16.0万kLなので微増である。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

関連記事 ↓

●あとがき

生産量、消費量、移出数量を見る限りではまだ需要はありそうだ。

ブームはいつか終わるものだが、ウイスキーを飲むということが定着すれば、

高い水準で生産量も消費量も維持できる。

変化の兆しを見逃さないようにこれからも注目したい。

![シーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ] #1](https://m.media-amazon.com/images/I/41VIgfWnVdL._SL100_.jpg)

![シーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ] #2](https://m.media-amazon.com/images/I/51uBOl8jaLL._SL100_.jpg)

![シーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ] #3](https://m.media-amazon.com/images/I/61EW56LWzeL._SL100_.jpg)

![シーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ] #4](https://m.media-amazon.com/images/I/515Efin2UFL._SL100_.jpg)

![シーバスリーガル12年 ブレンデッドスコッチウイスキー [ ウイスキー イギリス 700ml ] #5](https://m.media-amazon.com/images/I/51Lkf3RZrHL._SL100_.jpg)