文字数:約3300文字

お正月に飲まれるお屠蘇(とそ)は薬膳酒の一種である。

お屠蘇は年に一回しか飲む機会がないため、馴染みのない人が多いが、

歴史のある薬膳酒なのでポイントを抑えておくといざという時に困らなくて済む。

お屠蘇の由来や歴史、素材、効能、作法、つくり方を紹介しよう。

●お屠蘇の由来

お屠蘇は、屠蘇(とそ)、または屠蘇酒(とそしゅ)とも呼ばれる。

お屠蘇とは、無病息災、健康長寿を願って催される風習と、

その催しの場で飲まれるお酒のことである。

一年の始まりである元旦に、薬膳酒を飲んでその年の健康を祈るのである。

屠蘇の意味は諸説あるが以下の3つが有力とされている。

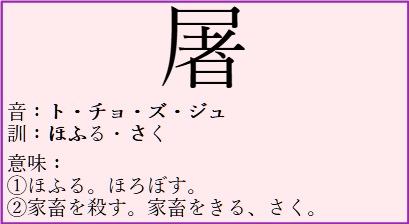

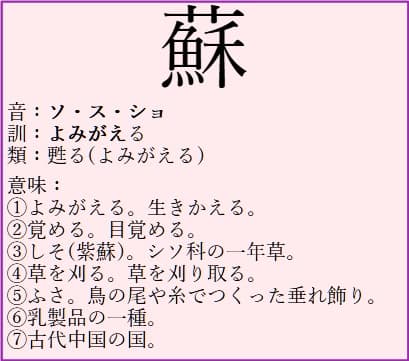

- 悪鬼を屠り(邪気を払う意)、生気を蘇らせる

- 「蘇」という悪鬼を屠る

- 中国 唐時代の医師である孫思邈(そんしばく)の住んでいた屠蘇庵より

屠も蘇も難しい漢字であり、インパクトも強い。

その二つを合わせて「屠蘇」としたのはなかなかのネーミングセンスである。

●お屠蘇の歴史

お屠蘇が中国から日本に伝わったのは平安時代である。

始まりは中国で三国時代に名医として知られた華佗(かだ)が、

生薬を調合してお酒に浸して薬膳酒にしたものが屠蘇酒だとされている。

そして平安時代に中国 唐からの使者によって朝廷に献上されたものが、

屠蘇酒のもととなるブレンドされた生薬 屠蘇散(とそさん)である。

嵯峨天皇がこの屠蘇散を使って正月に屠蘇酒を飲んだことが『延喜式』に記述されている。

正月に屠蘇酒を飲むことが宮中行事として定着し、

江戸時代には医者が薬代のおつりと一緒に屠蘇散を配ったことで、

一般大衆にまでお屠蘇が広まることとなった。

●お屠蘇の素材

お屠蘇はブレンドされた生薬である屠蘇散をお酒に浸すことでつくられる。

屠蘇散とお酒を分けて、素材を説明しよう。

・屠蘇散の素材

屠蘇散は5~10種の生薬がブレンドされている。

使用される一般的な素材が以下である。

- 白朮(ビャクジュツ)

キク科オケラ、またはオオバナオケラの根茎

利尿作用、健胃作用、鎮静作用 - 山椒(サンショウ)

サンショウの実

健胃作用、抗菌作用 - 桔梗(キキョウ)

キキョウの根

鎮咳去痰作用、鎮静・鎮痛作用 - 肉桂(ニッケイ)

ニッケイの樹皮、シナモン

健胃作用、発汗・解熱作用、鎮静・鎮痙作用 - 防風(ボウフウ)

セリ科ボウフウの根

発汗・解熱作用、抗炎症作用 - 陳皮(チンピ)

みかんの皮

血管拡張作用、冷え改善

昔は赤朮、桂心、防風、大黄、烏頭、赤小豆、菝葜が用いられていたという。

時代や地域によって素材は変化するのである。

・お屠蘇のお酒

生薬(薬膳)を浸すお酒は、日本酒とみりんをブレンドしたものである。

基本的に日本酒は辛口のものを使い、みりんで甘さを調整する。

日本酒が多いと辛口に、みりんが多いと甘口になる。

みりんは、本みりんを使う。

料理用みりんは塩が入っており、みりん風調味料はアルコールが入っていない。

本みりんを使うことで、甘さとまろやかさが加わり、

薬膳の飲みにくさを緩和してくれる。

地域によっては地酒を使う風習もある。

熊本では赤酒、鹿児島では黒酒という灰持酒(あくもちざけ)を使う。

生薬と同様に、使うお酒も地域の環境によって変化するのである。

●お屠蘇の効能

お屠蘇は無病息災、健康長寿を願って飲まれるが、

どのような効能があるのだろうか。

それは屠蘇散に使われる生薬からわかる。

胃腸を丈夫にし、咳や痰を止め、血行を良くする。

年末年始の暴飲暴食、冬の寒さ、風邪予防に効果的なのである。

注意しなければならないのが、飲めばすぐに効くというわけではないということ。

薬膳酒全般にいえることだが、少量を飲み続けてはじめて効果が得られるのである。

早ければ2週間くらいで効果を実感できるだろう。

●お屠蘇の作法

普通に飲んでも問題無いのだが、一応正しい作法を紹介しておこう。

まず屠蘇酒の準備から。

元旦に飲むお屠蘇の準備は前日、つまり大晦日から始まる。

三角形の赤い絹の袋に入れた屠蘇散を井戸に吊るしておく。

お屠蘇の行事には専用の屠蘇器(とそき)というものがある。

屠蘇器は、以下のもので構成されている。

- 銚子(ちょうし)

日本酒・みりんを入れる

朱塗り、黒塗り、白銀、錫などがある - 銚子飾り(ちょうしかざり)

銚子の飾り付ける - 盃(さかずき)

大・中・小の三種の朱色の器 - 盃台(さかずきだい)

三種の盃を重ねてのせる - 屠蘇台(とそだい)

銚子、盃、盃台をのせる

元旦(元日(1月1日)の午前中)の早朝、

前夜、井戸に吊るした屠蘇散の袋を引き上げる。

日本酒とみりんを混ぜたお酒に屠蘇散を入れる。

これで屠蘇酒ができあがる。

(成分の抽出には5時間以上かかるはずだが、

相当早い時間から仕込んでいるのか、

儀式的なものなので成分度外視なのだろうか、、、)

屠蘇酒を銚子に入れ、銚子飾りを付ける。

屠蘇酒を飲む前に、

若水(元日の最初に汲んだ水=その年初めての水)で手を清め、

神棚や仏壇を拝み、家族が揃ったら新年の挨拶を済ませる。

正月料理に手をつける前に、お屠蘇を行う。

家族全員で東の方角を向き、年少者から年長者の順で飲む。

東を向くのは日の昇る方角だからだとされている。

若者の活発なエネルギーを年長者に流す意味合いがある。

また、若者は毒見役だったという名残もある。

厄年の人がいる場合は一番最後に飲むようにすることで、

厄を払う力を分けてもらう。

地域によっては逆に年長者から飲む場合もあり、

これは年長者の蓄えた英知を若者に分け与えるという意味合いがある。

屠蘇器の盃は大中小の三種があり、1杯ずつ3回に分けて飲む。

三種の盃は一人で三種とも使うのだが、

地域によっては年少者が小の盃を、年長者が大の盃を使う場合もある。

飲む際は、無病息災、健康長寿を願って、

『一人がこれ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一里病なし』と、

唱えながら飲む。

この文句は、唐時代のの漢方書『千金方(せんきんぽう)』に書かれている。

正月の三が日に来客があった場合は、

お屠蘇をすすめて新年の挨拶を交わすのが礼儀とされている。

成分抽出を終えた屠蘇散は、松の内(門松のある間)が明けてから、

中身を袋から出して井戸に投げ入れる。

井戸の水に少しでもお屠蘇の効能を与えたいということだろう。

作法のポイントをまとめた。

- 若水で清める

- 全員東を向く

- 年少者から年長者の順に飲む

- 飲む時は『一人が・・・一里病なし』と唱える

●お屠蘇のつくり方

家庭でもお屠蘇は簡単につくることができる。

家庭でつくる薬膳酒と同様に、屠蘇散をお酒に浸けるだけである。

素材を一つ一つ集めて屠蘇散をつくるのは大変だが、

すでに出来上がった屠蘇散が売られている。

製造元によって素材や配合が違うので、好みのものを購入すると良い。

まず屠蘇散、日本酒、みりんを用意する。

日本酒は辛口の普通酒(純米や大吟醸を使う必要はない)。

みりんは本みりん(料理用みりん、みりん風調味料は使わないほうがよい)。

日本酒とみりんを混ぜ合わせる。

好みによって、辛口なら日本酒を多く、甘口ならみりんを多くするとよい。

量は屠蘇散の取説に書かれている量にする(だいたい180~300ml)。

あとは屠蘇散をお酒に浸すだけ。

だいたい5~8時間放置すれば成分が抽出できる。

あまり長時間浸すと濁りが出てくるが、飲む分には問題無い。

お正月に飲む場合は、前日から浸けておこう。

屠蘇散の取説通りにつくれば間違いない。

つくるのは簡単だが、それでも面倒、しかし興味がある、

という人にはすでに出来上がっているお屠蘇がある。

ちょっと試してみるにはちょうどよいだろう。

●あとがき

お屠蘇を知らない人が大半になりつつある。

日本では伝統行事として1200年以上続いているが、

本場の中国ではお屠蘇の行事は廃れてしまったらしい。

一度伝統行事として定着したからには無くなることはないだろうが、

現代社会では家庭に浸透することは考えづらい。

とりあえず、このような行事、お酒があるということだけでも伝わればよいのだが。