文字数:約2100文字

ロック良し、水割り良し、ソーダ良し、ホット良し、

カクテル良し、と焼酎は懐が広く深いお酒である。

そんな焼酎の生産量と原料別のデータをまとめた。

データは国税庁と日本酒造組合中央会のものをもとに作成した。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

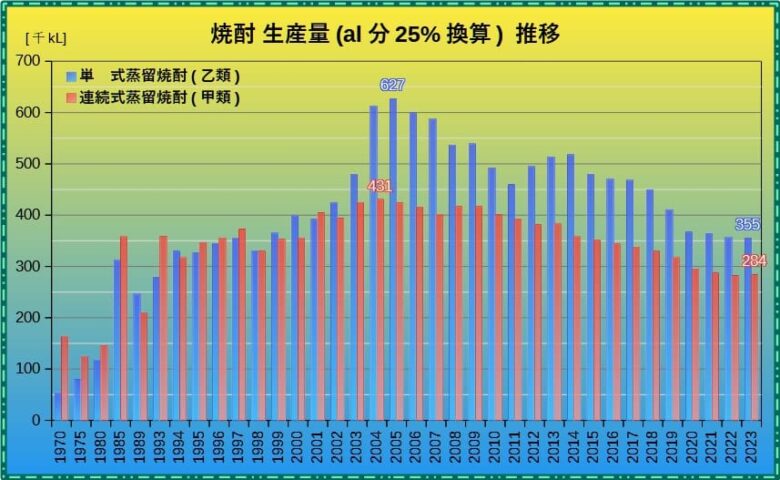

●焼酎の生産量 推移

単式蒸留焼酎と連続式蒸留焼酎の生産量推移のグラフである。

単式蒸留焼酎とは乙類焼酎のことである。

連続式蒸留焼酎とは甲類焼酎のことである。

この名称はあまり浸透していないが国税庁が定めるものである。

ここからはなじみのある乙類焼酎、甲類焼酎で呼ぶこととする。

国税庁の調査では、焼酎はアルコール分25%換算で行われている。

製品によってアルコール度数はバラバラなので、

25%に換算してわかりやすくしている。

乙類焼酎は2000年代半ばまでは右肩上がりだったが、

2005年の62.7万[kL]をピークに減少に転じ、

2010年代に少し盛り返すが、2015年からは減少の一途である。

2020年からは微減に落ち着いている。

2023年はピーク時から43%も減少している。

甲類焼酎は2004年の43.1万[kL]をピークに減少傾向にある。

2001年までは乙類と抜きつ抜かれつの状態だったが、

その後、乙類の急増に大きく差を付けられてしまう。

乙類焼酎と比べると落ち込みは緩やかだが、

それでも2023年はピーク時から34%減少している。

関連記事 ↓

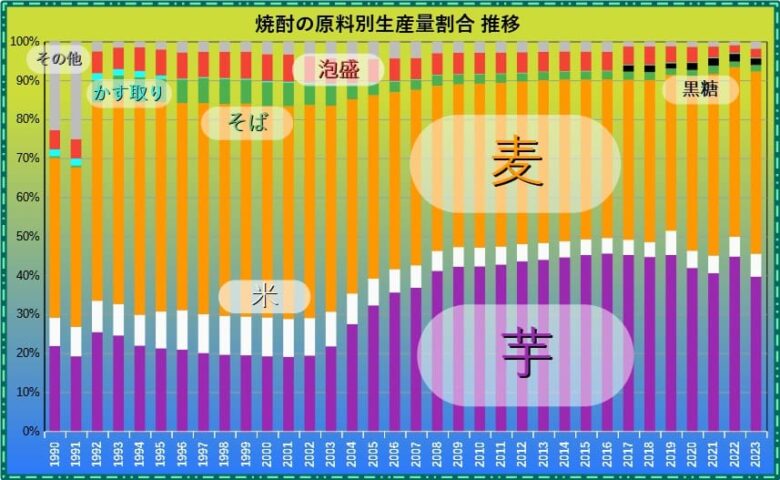

●焼酎の原料別生産割合 推移

焼酎の原料別生産についてをまとめた。

2016年までのデータは日本醸造組合中央会のもので、

4月~翌3月までの課税移出数量である。

2017年からのデータは国税庁のもので、

1月~12月までの製成量である。

二つのデータを合わせているので、厳正さに欠けるが、

イメージとして捉えていただければと思う。

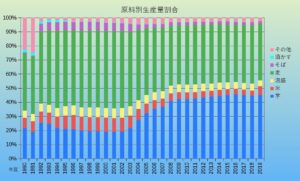

・焼酎の原料別生産量割合 推移

今も昔も麦の強さは変わらないことがわかる。

しかし2000年代前半から芋の割合が増え始め、

後半には麦に匹敵する割合となっている。

芋の割合が増えた分、米やそばの割合が減っている。

泡盛は安定した割合だったが、近年減少がみられる。

かす取りは増える気配がない。

2017年から黒糖のデータを公開された。

それまではその他の含まれていた。

関連記事 ↓

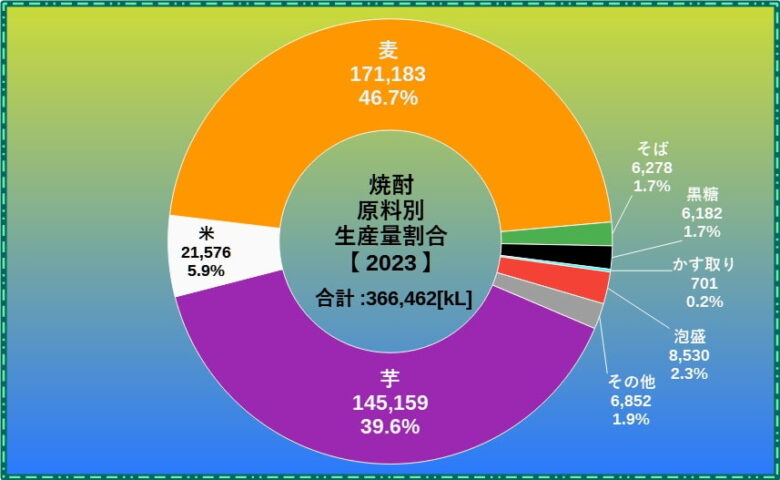

-焼酎の原料別生産量割合【2023】

2023年の原料割合を詳しくみてみよう。

もっとも割合が大きいのは麦で46.7%を占める。

次いで芋が39.6%を占め、合わせて86.3%である。

3番目に大きいのが米で5.9%である。

そして泡盛2.3%、そば1.7%、黒糖1.7%、かす取り0.2%、

その他1.9%と続く。

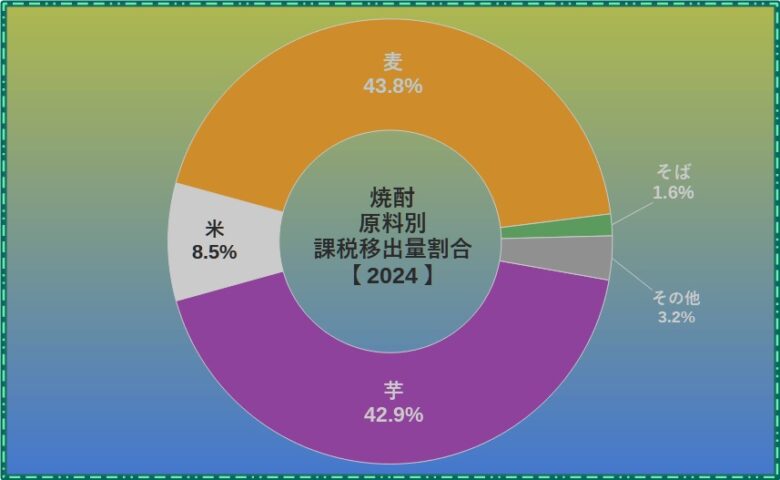

次に2024年のデータも見ておこう。

-焼酎の原料別課税移出数量割合【2024】

生産量の2024年データはまだ公表されていないので、

課税移出数量のデータを使った。

蔵から移出される焼酎に課税された量を課税移出数量という。

つまり、生産しても熟成中のものにはまだ課税されないのである。

麦と芋が拮抗しているが、かろうじて麦のほうが多い。

米、そばと続き、黒糖やかす取りなどはその他に含まれる。

ここまでは原料別の割合をみてきたが、次は生産量をみてみよう。

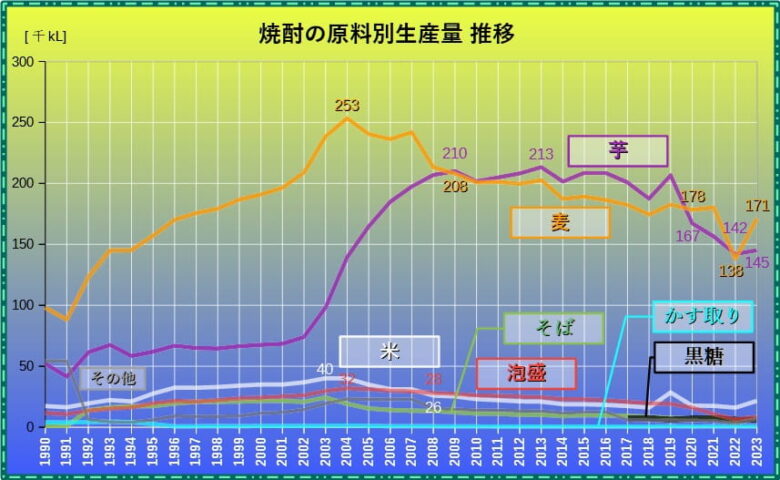

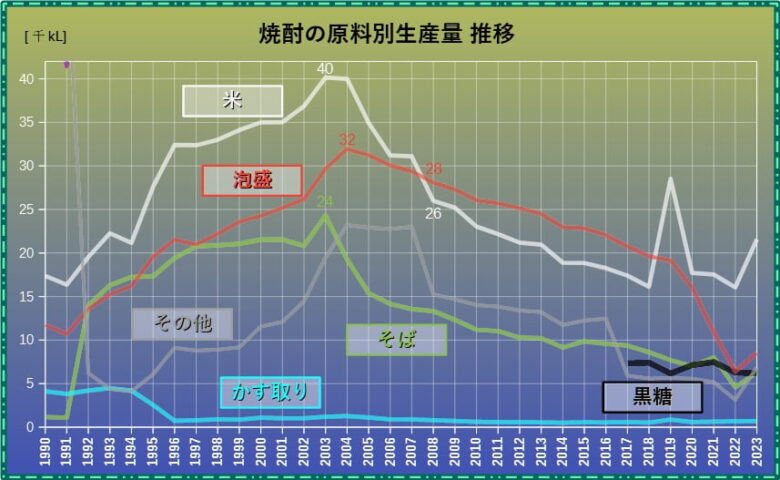

・焼酎の原料別生産量 推移

麦のピークは2004年の25.3万kL、

芋のピークは2013年の21.3万kLである。

上述のとおり、乙類の生産量ピークは2005年の62.7万kLである。

まず、首位争いをみてみよう。

原料別割合では2008年まで麦がもっとも多かったが、

2009年に僅差で芋が首位に立つ。

その後、芋は生産量をキープして首位を保つが、

麦は徐々に生産量を減らして少しづつ差がつき始める。

しかし2020年に芋が急落したことで、首位が入れ替わる。

芋はそのまま減少を続けるが、麦も2022年に急落し、

また首位が入れ替わる。

だが麦は急回復をみせ、芋をつき離す。

そして上記した2024年の割合では芋に回復の兆しがみえ始めるが、

かろうじて麦が首位を死守した。

やはり2020年からの減少はパンデミックの影響だろう。

しかし麦は時間差で2022年に急落しているのは不可解である。

なぜだろうか。

関連記事 ↓

グラフを拡大したの、次に3位争いをみてみよう。

米のピークは2003年の4万kL、泡盛のピークは2004年の3.2万kL。

米も泡盛も2000年代半ばから減少傾向にあるが、

2008年に米が急落して順位が入れ替わる。

その後も、米も泡盛も減少傾向は変わらず続く。

しかし2019年に米が急増し、12年ぶり3位を奪取する。

米は増減するが、それ以上に泡盛が急落する。

泡盛の急落は原料であるタイ米の価格高騰が主因とされている。

そばは2000年代前半から減少傾向にあり、

2003年のピークから5分の1まで減らしている。

近年は黒糖と同じくらいの生産量である。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

関連記事 ↓

●あとがき

これだけ多くの原料で造られるのは焼酎の強みだろう。

多様性があるからこそ、さまざまな飲み方を受け入れることができる。

食前、食中、食後とシーンを選ばずに飲めるのも素晴らしい。

お酒全体の消費量が減る日本で、

多種の飲み物の中から焼酎が選ばれるにはどうすればよいのだろうか。

焼酎を飲みながら考えよう。

関連記事 ↓