文字数:約1000文字

近年のクラフトジンブームは現在も続いている。

メディアでも取り上げられることが増えたジンの国内生産量をまとめた。

ジン生産量の推移と、他の蒸留酒との比較も交えて、解説する。

今後のジンの動向を予測するのにも役立つだろう。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●ジンの国内生産量推移

データは日本洋酒酒造組合が公開しているものをもとにした。

ジンの国内生産量と、前年比での伸び率をグラフに示した。

2010年代までは1,200kL程度だった生産量が、2020年代に入り急激に増加し、

2024年は5,500kLを超えている。

2020年、21年、22年は前年比で1.5倍の驚異的な伸び率だったが、

2023年、24年は10%程度の増加にとどまっている(それでもスゴイのだが)。

ジンの生産量が増加を続けていることがわかっただろう。

では他の蒸留酒の生産量と比べてどの程度なのかを確認してみよう。

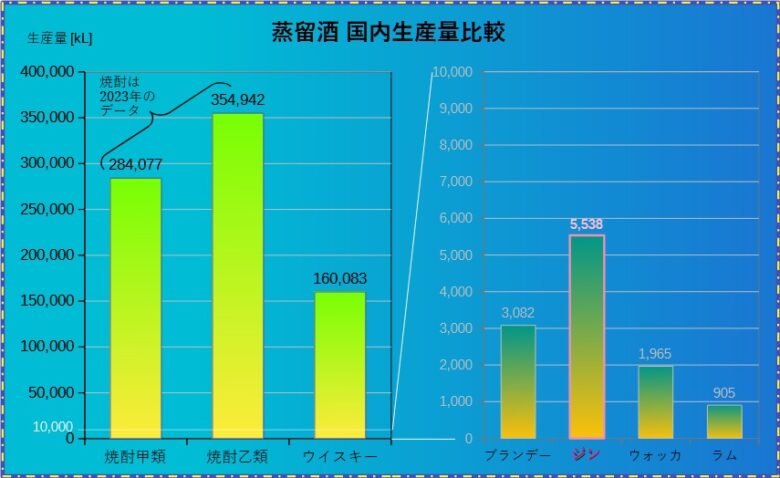

●ジンと他の蒸留酒の生産量比較

焼酎甲類、焼酎乙類、ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ラムとの比較である。

焼酎は2024年のデータはまだ公開されていないので、2023年のデータを使った。

見てわかるとおり、焼酎甲類、乙類、ウイスキーは桁が違う。

ジンの生産量が増加して5,500kLを超えたといっても、

まだウイスキーの30分の1程度である。

しかしそれだけ伸びしろがあるともいえる。

世界的なジンブームはまだ続くと予測されている。

大手であるサントリーは大阪工場に設備投資し、生産量を倍増されると発表している。

小規模ながらもジンの販売に手応えを感じた蒸留所は生産拡大に向けて動き出している。

サントリーほどの生産量と比べると微々たるものかもしれないが、

それでも拡大を続けるジンの市場でシェアを確保しようと計画を進めている。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●あとがき

世界的なジンの市場はまだまだ拡大すると予想されている。

日本国内に限らず、世界中で特徴のあるジンが日々造り出されている。

国内でジンを製造する蒸留所は150ほどあるとされ、

それだけブランド数が増えているということである。

ジンの市場は拡大をみせたとしても、今後は淘汰が進だろう。

それを決めるのは味、品質、独自性、認知度、販売戦略、、、

ジンからはまだまだ目が離せそうにない。