文字数:約1100文字

ジンは他のお酒に比べて、日本での定番商品がはっきりしている。

これまで、あまり種類がなかったことが要因だろう。

現在はクラフトジンも増えたが、ジントニックやマティーニなどの

クラシックカクテルには定番のジンが使われる。

味、品質、流通が安定していることが重要である。

バーなどに常備されているジンを見てみよう。

●基本情報

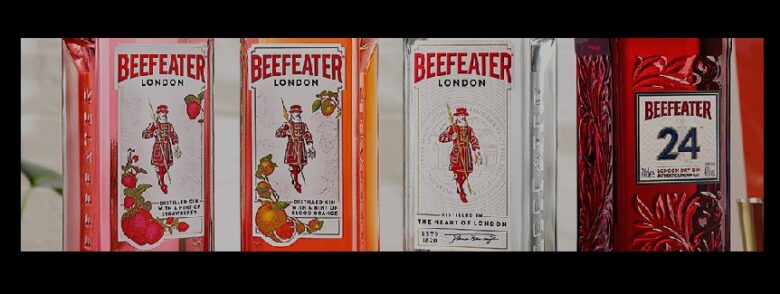

- 商品名:ビーフィーター ロンドン ドライジン

- 英 字:BEEFEATER LONDON DRY GIN

- 生産地:イングランド

- 創業年:1820年

- 創業者:ジェームス・バロー

- 現所有社:ペルノ・リカール社

- 日本取扱:サントリースピリッツ(株)

●ボタニカル

ビーフィーターのボタニカルは、以下の9種である。

- ジュニパーベリー

- コリアンダーシード

- アンジェリカシード

- アンジェリカルート

- オリスルート

- リコリス

- アーモンド

- レモンピール

- セビルオレンジピール

薬剤師であったジェームス・バローが選び抜いた材料である。

シトラス系(レモンやオレンジ)の材料を初めて取り入れたのが、

ビーフィーターだと言われている。

スペイン セビリアのオレンジは、バローが知り合いの貿易商から入手していた。

現在も伝統を守り、セビルオレンジが使われ続けている。

これらのボタニカルは、蒸留液に24時間も浸漬され、成分抽出が行われる。

長時間かけて抽出されたものを再蒸留して、中心部(ハート)のみを取り出す。

蒸留の始めと終わりの部分をカットすることで、雑味のない安定した味わいが得られる。

●名前の由来

ビーフィーターの名前の由来は、「ビーフイーター(Beef Eater)」である。

ビーフイーターとは直訳して牛肉喰いのことである。

ラベルに描かれているのは、ロンドン塔を守る衛兵であり、

ヨーマン・ウォーダーズと呼ばれている。

この衛兵は、王室主催のパーティーで残った牛肉を持ち帰ることが許されていた。

当時は貴重だった牛肉を食べれることをうらやましがられ、ビーフイーターと呼ばれた。

ロンドン塔を守り続ける衛兵に、自社のジンも守り続けてもらおうということで、

商品名をビーフイーターとしたのである。

●あとがき

牛喰い(Beef Eater)という名前を付けたり、それまでなじみのなかったシトラスを使ったり、

ジェームス・バローはとてもユニークな人だったのだろう。

需要の増加に伴い、製造拠点を移し、ビーフィーターをどんどん大きくしていった。

いまだにロンドンでジンの製造を続けている大手はビーフィーターくらいである。

ビーフィーターは衛兵に守られ続けるのだろう。