文字数:約900文字

日本国内のアルコール消費量は減少傾向にある。

各データからアルコール消費との関係をみてみよう。

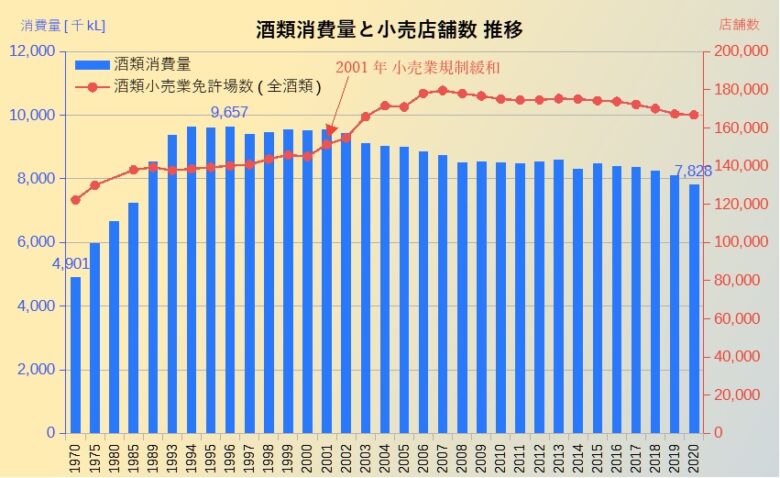

●アルコールの消費量と酒類小売店舗の推移

上図は、国税庁のデータをもとにしたグラフである。

アルコール消費量のピークは1996年で、その後は緩やかな減少傾向である。

人口減少や酒離れが要因として挙げられる。

酒類を扱う小売店の数は、2001年の規制緩和により急激に増えたが、

いったん落ち着いて横ばい状態である。

ホームセンターやドラッグストアなど、お酒を購入できる場所が増えて、

より身近になったはずだが消費量は増えていない。

●都道府県別一人当たりの年間アルコール消費量

2020年は新型コロナの影響で、外でお酒を飲む機会が減ったこともあり、

一人当たりのアルコール消費量が全国平均で78.1→75.0Lに減った。

都道府県別のデータを見ると、人口に関係なく、その土地の地域性が影響しているようだ。

昔から日本酒や焼酎を造り続けている地域では、飲酒が根付いているのだろう。

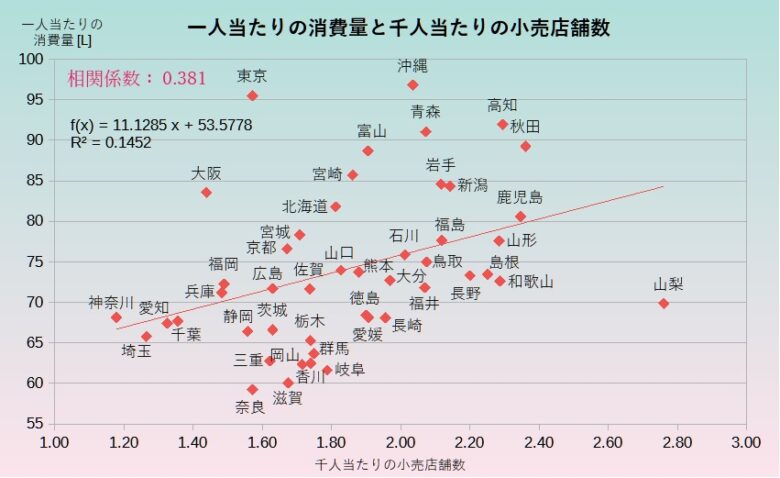

●一人当たりの消費量と小売店舗数、飲み屋数

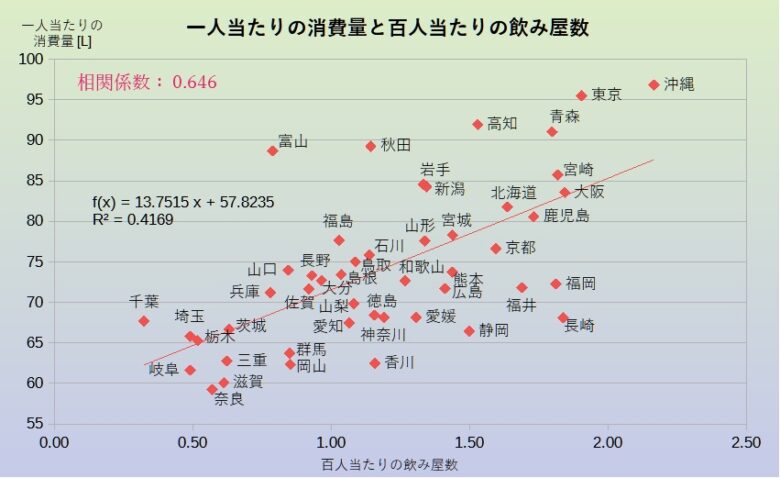

上図は、一人当たりのアルコール消費量と小売店舗数、飲み屋数の関係をグラフにしたものである。

総務省の経済センサス基礎調査のデータから、居酒屋、ビヤホール、バー、キャバレー、

ナイトクラブを足したものを飲み屋数とした。

上述した通り、酒類の小売店舗数が増えてもアルコール消費量は増えない。

都道府県別での一人当たりの消費量と千人当たりの酒類小売店舗数の相関係数は0.381と低い。

百人当たりの飲み屋数との相関係数は0.646となり、やや相関があるといえる。

酒飲みが多いから飲み屋が増えるのか、飲み屋が多いから飲む量が増えるのかはわからない。

●あとがき

アルコールの消費量は今後も減少が続くと予想されている。

そのような中で、飲み屋も売り上げの確保が難しくなってくる。

データから、一人当たりの消費量が多いが百人当たりの飲み屋の数が少ない所は、

飲み屋を展開する狙い目かもしれない。

お酒を売るのも、提供するのも一筋縄ではいかない時代である。