文字数:約1700文字

近年では日本産のお酒が海外で飲まれることが多くなった。

ニュースなどで日本酒やウイスキーの輸出が伸びていると取り上げられたりしている。

では焼酎はどうなのだろうか。

日本の伝統的な蒸留酒である焼酎はどのくらい輸出されているのだろうか。

焼酎の輸出量やその推移、全酒内での比率、輸出先などをまとめた。

データは財務省貿易統計のものと基にしている。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●焼酎の輸出量と輸出額

嘆かわしいことに2008年以前は焼酎はその他に含まれていた。

甲類と乙類も2021年までは一緒くただった。

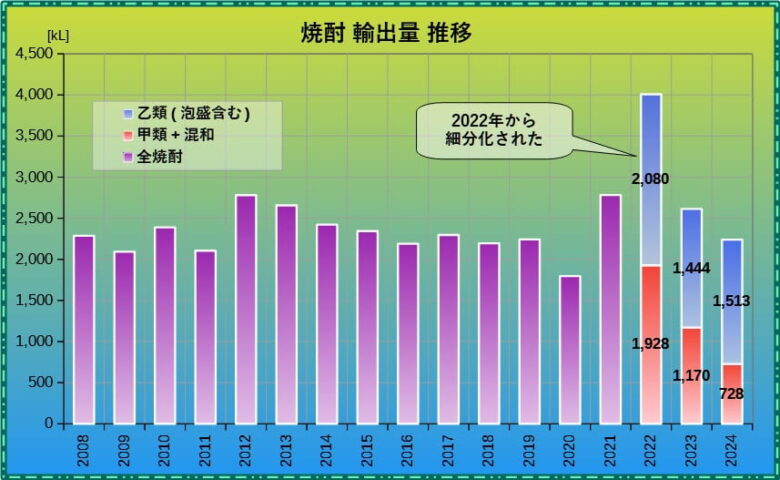

・焼酎の輸出量 推移

輸出量はだいたい2,000~3,000kLで推移している。

2021年から急増しているのは、パンデミックからのリバウンドだろう。

2024年は元の水準まで戻っている。

2022年から乙類と甲類に細分化されたことで、

甲類が減少傾向にあることがわかる。

乙類は2023年から2024年に約5%増加している。

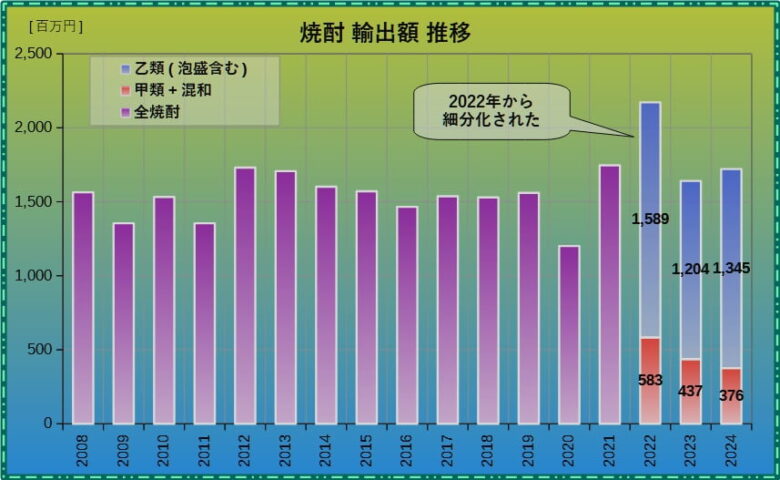

・焼酎の輸出額 推移

輸出額は15億円付近で推移している。

2022年から乙類と甲類に細分化されたことで、

それぞれの単価がわかるようになった。

甲類+混和は517円/L、乙類(泡盛含む)は889円/Lである。

どちらの単価も2022年から増加傾向にある。

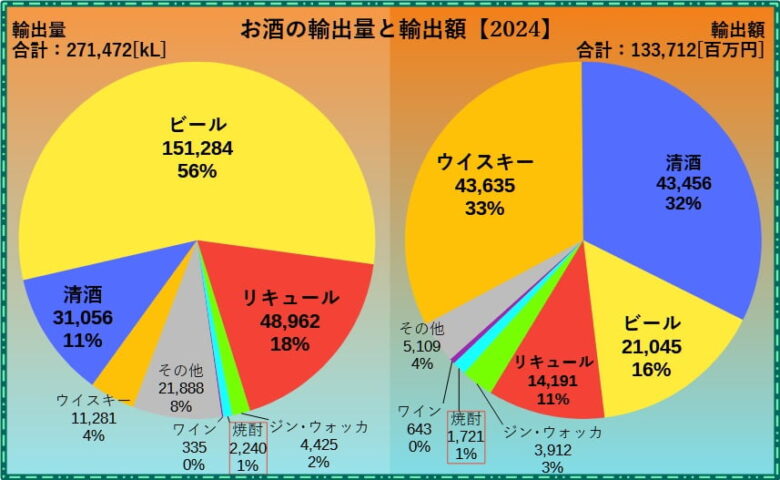

●お酒全体の輸出量と輸出額【2024】

お酒全体をみることで、焼酎がどの程度の比率を占めているのかがわかる。

2024年の輸出量と輸出額をまとめてみてみよう。

輸出量がもっとも多いのはビールである。

次いでリキュール、清酒、ウイスキー、

ジン・ウォッカ、焼酎、ワイン、その他である。

お酒の全輸出量が271,472kLなのに対して、焼酎は2,240kLである。

その比率は0.8%である。

これが2007年まで焼酎がその他に含まれていた理由である。

つまり、少な過ぎるということである。

輸出額がもっとも多いのはウイスキーである。

僅差で清酒、次いでビール、リキュール、ジン・ウォッカ、

焼酎、ワイン、その他である。

それにしても、ウイスキーは単価が高い。

3,868円/Lは焼酎の約5倍である。

お酒の全輸出額が1,337億円に対して、焼酎は17.2億円である。

その比率は1.3%である。

関連記事 ↓

●焼酎の国別輸出量と輸出額【2024】

2024年の国別輸出量と輸出額をまとめた。

乙類と甲類でそれぞれみてみよう。

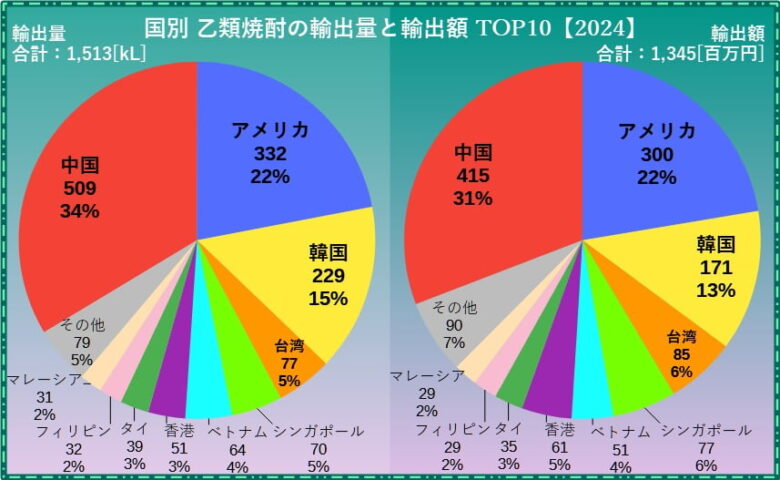

・乙類焼酎の国別輸出量と輸出額TOP10【2024】

2024年の乙類焼酎をもっとも多く輸出した国は中国である。

次いでアメリカ、韓国、台湾、シンガポール、、、と続く。

上位3カ国だけで7割以上を占める。

TOP10の顔ぶれをみてわかるとおり、アメリカ以外はアジア圏である。

SHOCHUは欧米でそれだけ認知度が低いということがわかる。

ちなみに次点はドイツで、ヨーロッパの国がようやく現れる。

輸出額は輸出量がそのまま反映されたかたちになっている。

極端に単価が高かったり、低かったりするところはない。

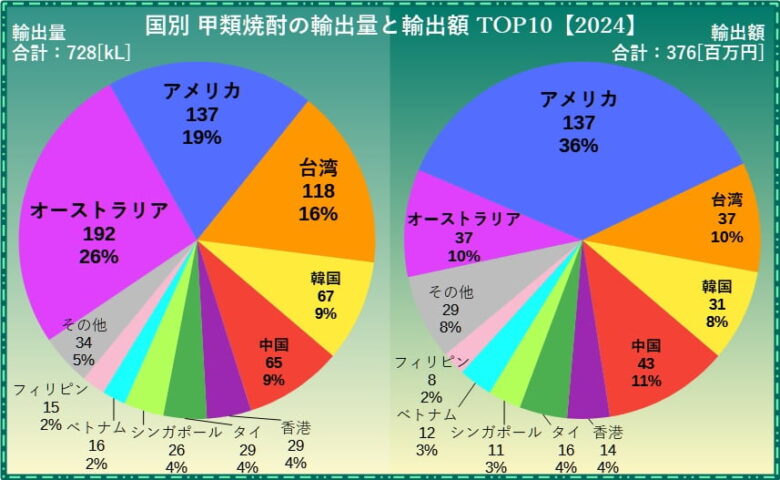

・甲類焼酎の国別輸出量と輸出額TOP10【2024】

意外にも甲類焼酎をもっとも輸出している国はオーストラリアである。

次いでアメリカ、台湾、韓国、中国、、、とアジアの国々が続く。

なぜオーストラリアにこれほど輸出してるのかは不明であるが、

これは今に始まったことではない。

データが細分化された2022年はオーストラリアが全体の7割を占めていた。

2024年は2022年輸出量の14%にまで減少している。

オーストラリアと甲類、混和焼酎の関係を調べると面白いかもしれない。

輸出額をみるとTOPはアメリカになる。

アメリカの単価が高いことと、

オーストラリアの単価が低すぎることがわかる。

これは何を意味しているのだろうか。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●あとがき

貿易データは見ていて面白いが、現象を説明しようとすると、

多数の要因があり難しい。

ちなみに焼酎の輸入についても調べたのだが、詳細はわからなかった。

理由は焼酎が分類されておらず、その他に含まれているためである。

ちなみに海外でも焼酎は造られており、有名なのは韓国だろう。

韓国焼酎はかなりの量が輸入されているはずである。

とても興味深い。