文字数:約1200文字

居酒屋さんに行くとメニューに焼酎の銘柄たくさん載っている。

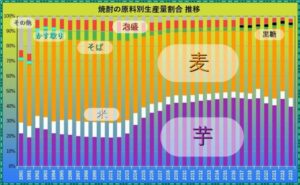

芋、麦、米など原料で選ぶ楽しみもある。

飲んだことのない銘柄を見つけると頼まずにはいられない。

普段から焼酎を飲んでいる人は「なぜ」と思うかもしれないが、

焼酎の消費量は減り続けている。

こんなに飲んでいるのに「おかしい」と疑問を持つかもしれない。

焼酎の消費量をまとめたので、現状を確かめてみよう。

国税庁のデータを基にした。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

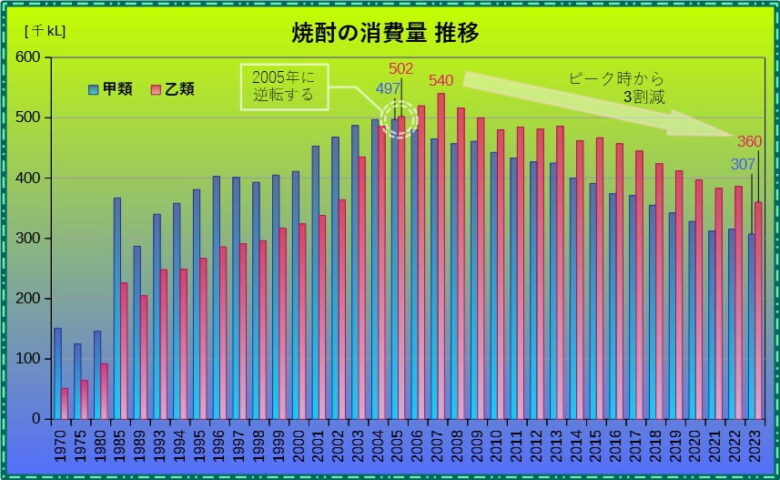

●焼酎の消費量 推移

まず甲類、乙類焼酎それぞれの消費量推移のグラフである。

現在では乙類焼酎のほうが多く消費されているが、

2004年までは甲類焼酎のほうが多かった。

2005年に初めて乙類焼酎が甲類焼酎の消費量を上回り、

その後も乙類焼酎優位の状況が続いている。

甲類焼酎のピークは2005年で、その後減少を続けている。

たまに横ばいになる年があるが、ほぼ右肩下がりである。

乙類焼酎のピークは2007年で、

その後減少、横ばい、減少を繰り返している。

ピーク時には54万kL消費されていたが、

2023年は36万kLで3割も減少している。

関連記事 ↓

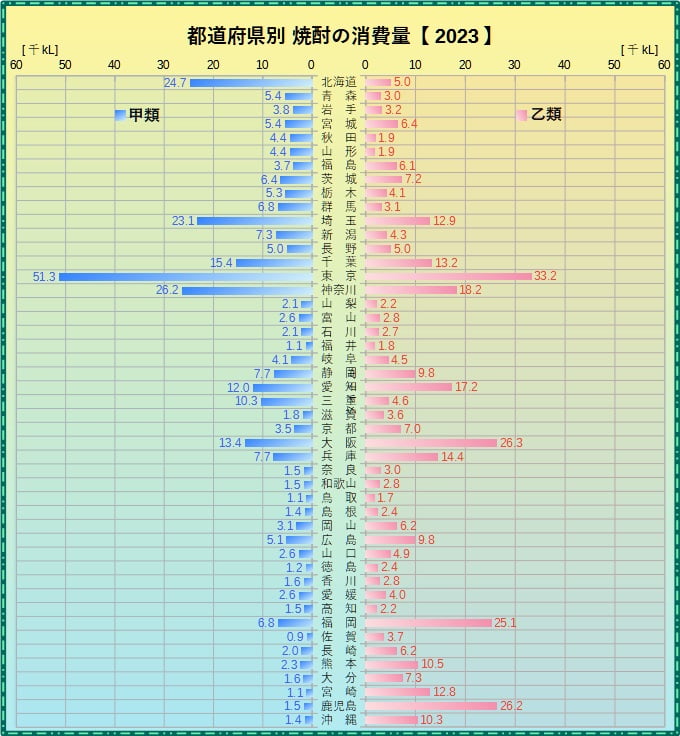

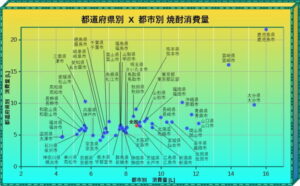

●都道府県別 焼酎の消費量

甲類、乙類焼酎の消費量を都道府県別に表した。

北から南に行くほど甲類よりも乙類焼酎のほうが多く消費されている。

全体の消費量では甲類よりも乙類のほうが多く消費されているが、

地域によっては甲類のほうが多く消費されている所が意外とある。

首都圏では完全に甲類焼酎のほうが多く消費されている。

近畿、中国、四国、九州、沖縄はほぼ乙類焼酎のほうが多い。

意外なのは北海道がこんなにも甲類焼酎を消費していることである。

関連記事 ↓

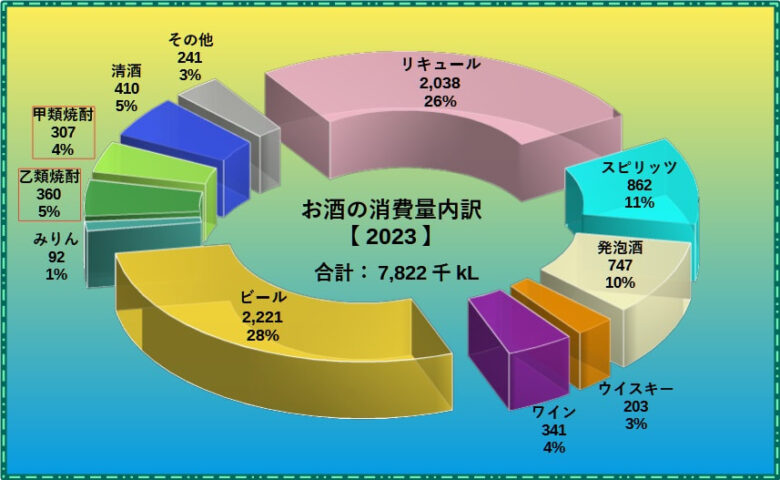

●お酒全体の消費量内訳

2023年のお酒全体の消費量内訳のグラフである。

焼酎がどのくらいの比率なのかをみてみよう。

甲類焼酎が約4%、乙類焼酎が約5%、合わせて10%弱である。

もっとも多いビールは28%を占め、次いでリキュールが26%である。

そしてスピリッツ11%、発泡酒10%に焼酎が続く。

そのあとに清酒5%、ワイン4%、ウイスキー3%、みりん1%、その他3%。

日本ではお酒全体の消費量が減り続けいている。

しかし酒類によっては増加しているものもある。

ウイスキーが良い例である。

スピリッツに含まれていてわかりづらいが、ジンも増加している。

焼酎も戦略次第では増加に転じることも不可能ではないはずである。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●あとがき

国が推し進めている取り組みとして、国産酒の輸出拡大がある。

その一つとしてインバウンドに日本のお酒を好きになってもらって、

帰国後に魅力を発信してもらうというものがある。

焼酎をインバウンドに飲んでもらえば、消費は増える。

もしかしたら焼酎を飲まない日本人もインバウンド人気に惹かれて焼酎を飲むようになるかもしれない。

そうなればさらに焼酎の消費量は増える。

どのような形であれ、焼酎の消費が増えるきっかけがほしいものだ。