文字数:約8300文字

エタノールもメタノールもアルコールの一種である。

同じアルコールでもその特性に大きな違いがあり、

一歩間違えると死に至る場合もある。

お酒好きだからこそ知っておくべき知識を紹介しよう。

●「飲めるアルコール」と「飲めないアルコール」:ここが命の分かれ道!

まず簡単に飲めるアルコール、飲めないアルコールを説明すると、

エタノールが飲めるアルコール、メタノールが飲めないアルコールである。

- エタノール(飲用アルコール)

お酒に含まれるアルコール

適量を守れば健康への影響が限定的 - メタノール(飲用厳禁アルコール)

主に工業用として使用される

少量でも失明や死に至る可能性のある非常に危険な物質

同じ「アルコール」という名前を持っていても、

エタノールとメタノールでは、人体への影響は天と地ほどに違う。

それぞれを詳しく説明しよう。

・歓びをもたらす「エタノール」:乾杯の主役、その正体とは?

お酒として認識しているビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなど、

あらゆる種類のアルコール飲料に含まれるのがエタノール(Ethanol)である。

化学式はC2H5OH、別名「エチルアルコール」とも呼ばれる。

-体内でどうなる?肝臓という名の「分解工場」

エタノールが体内に入ると、主に肝臓で代謝される。

まずアルコール脱水素酵素(ADH)という酵素によって、

毒性の強いアセトアルデヒドという物質に分解される。

このアセトアルデヒドが、顔が赤くなる、吐き気がする、

頭痛がするといった二日酔いの症状の主な原因とされている。

アセトアルデヒドは、次にアルデヒド脱水素酵素(ALDH)という

酵素によって、最終的に無毒な酢酸へと分解される。

そしてこの酢酸は、最終的には水と二酸化炭素に分解され、

体外に排出されるか、エネルギーとして利用される。

つまり、人体にはエタノールを適切に処理するシステムが備わっているのである。

だからこそ、適量を守れば、安全にお酒を楽しむことができる。

-適量を楽しむことの重要性

この肝臓の「分解工場」にも限界がある。

一度に大量のエタノールが流れ込んでくると、処理が追いつかなくなり、

アセトアルデヒドが体内に長時間留まることになる。

これが二日酔いを悪化させるだけでなく、長期的にみれば肝臓への負担を増やし、

肝硬変などの疾患リスクを高める原因となる。

エタノールは「飲めるアルコール」ではあるが、

決して「無尽蔵に飲んでよいアルコール」ではないことを、心に留めておこう。

・死に至る「メタノール」:一口が命取りになる猛毒の正体

一方で、絶対に口にしてはならないのがメタノール(Methanol)である。

化学式はCH3OH、別名「メチルアルコール」とも呼ばれる。

-なぜ危険なのか?:肝臓が作り出す“最悪の猛毒”

メタノールが恐ろしいのは、そのもの自体が強い毒性を持つだけでなく、

体内、特に肝臓で代謝される過程で、さらに強力な毒性物質に変化する点にある。

メタノールもエタノールと同様にアルコール脱水素酵素(ADH)によって代謝される。

しかし、その分解生成物は、エタノールがアセトアルデヒドになるのに対し、

メタノールはホルムアルデヒドに変化する。

このホルムアルデヒドは、エタノールからできるアセトアルデヒドよりも

はるかに強い毒性を持つ劇物である。

さらに悪いことにホルムアルデヒドはその次にギ酸(蟻酸)という物質に代謝される。

ギ酸は特に視神経や脳に深刻なダメージを与えることが知られており、

少量でも失明を引き起こし、多量に摂取すれば死に至ることも珍しくない。

-エタノールとの「見分け」は不可能!

エタノールとメタノールは、透明で、匂いも似ているため、

見た目や匂いだけで区別することは不可能。

この点が、密造酒や粗悪なアルコール製品の危険性を高める最大の要因である。

もし、製造元が不明なアルコールや、著しく安価なアルコールを見かけても、

決して手を出してはいけない。

特に海外での飲酒には気を付けよう。

2025年2月にも外務省がベトナムでの

「メタノール入りお酒についての注意喚起」を発信している。

現代でも毎年メタノール混入のアルコールを飲用して死亡する事件、事故が起きている。

その一口が、人生を永遠に奪う可能性があることを、肝に銘じておこう。

●色、匂い、味での判別は不可能!

メタノールの危険性を上述したが、ではどのように回避するかが問題である。

当たり前のことしかいえないのだが、

「信頼できる正規のルートで販売されているお酒以外は、絶対に口にしない」という、

極めてシンプルかつ重要な原則に尽きる。

これが最も確実な防衛策なのだ。

・見た目は完全に「透明」でそっくり

エタノールもメタノールも、どちらも無色透明の液体である。

普段見慣れている焼酎、ウォッカといった透明な蒸留酒と見た目上は何ら変わらない。

グラスに注がれた際、その透明感から「綺麗な液体だな」と感じるかもしれないが、

その「透明さ」こそが、両者を見分ける上での最大の障害となる。

色で区別しようとすることは完全に無意味と言わざるを得ない。

・匂いも「アルコール臭」で区別は至難の業

次に匂いだが、エタノールにはお酒から感じる独特の「アルコール臭」がある。

そしてメタノールもまた、非常に似た、あるいはほとんど区別のつかない「アルコール臭」を発する。

嗅覚の熟練者であれば、ごくわずかな香りの違いを嗅ぎ分けられるかもしれないが、

それは特殊な訓練と経験があってこその話。

一般人が、嗅覚だけで「これはエタノールだ」「これはメタノールだ」と断定することは、

極めて困難であり、危険な行為である。

もし、得体の知れない液体を嗅いでみて、

「お酒っぽい匂いがするから大丈夫だろう」と判断するようなことがあれば、

それは命に関わる重大な誤りとなるだろう。

・味も「燃えるような刺激」で判別不能

そして、最も危険なのが「味」での判別である。

エタノールを口にすれば、舌にピリッとした刺激と、喉を焼くような感覚がある。

これはエタノールが持つ特徴的な「味」である。

しかし、メタノールもまた、同様に刺激的で、

アルコール特有の燃えるような感覚をもたらす。

先にも述べたが、判別はほぼ不可能である。

さらにお酒にメタノールを混ぜた混合液は人間には違いがわからない。

ガスクロマトグラフィーという専門の装置を使わなければ、難しいだろう。

●歴史が語る「禁断のアルコール」:メタノールが引き起こした悲劇

お酒の歴史は、人類の文化と密接に結びついているが、

その陰には常に「禁断のアルコール」であるメタノールが引き起こしてきた、

数々の悲劇が横たわっている。

法規制や社会情勢の混乱に乗じて、知識のない人々が犠牲となってきた痛ましい過去。

ここでは歴史に残るメタノール中毒事件から、その恐ろしさと学ぶべき教訓を探ろう。

- アメリカ:禁酒法時代

- 日 本 :戦後の闇市

- チェコ :現代の事件

①アメリカ禁酒法時代:国家が招いた「毒殺」の悲劇

20世紀初頭のアメリカで施行された禁酒法(1920年〜1933年)は、

メタノール中毒の歴史において、最も暗く、そして異様な時代として記憶されている。

アルコールの製造・販売・運搬が一切禁止されたことで、

国民の飲酒欲求は非合法な「密造酒」へと向かった。

しかし、この密造酒の製造には、工業用アルコール、

あるいは消毒用アルコールといった、本来飲用ではないものが横行した。

そして、アメリカ政府は、密造酒対策として、

これらの工業用アルコールに意図的に毒性の強いメタノールを添加するという、

衝撃的な政策をとったのである。

政府の目的は密造酒を飲めなくすることで禁酒法を徹底させることだった。

しかし、その結果は悲惨なもので、毒性が軽減されると信じて密造酒を口にした人々が、

次々とメタノール中毒に倒れ、失明したり、命を落としたりする事件が多発したのである。

犠牲者の数は禁酒法時代全体で、推計1万人以上がメタノール中毒で死亡し、

数万人が重篤な後遺症(特に失明)を負ったとされている。

これは国家が国民を「毒殺」した、という厳しい批判に晒されることになった、

歴史上でも稀に見る悲劇である。

②焦土の日本を襲った「闇の酒」:戦後メタノール中毒の惨劇

第二次世界大戦が終結し、日本は焼け野原と化した。

食糧不足、住宅不足、そして物資不足、あらゆるものが欠乏し、

人々の生活は困窮を極めていた。

そんな中、人々の喉を潤し、つかの間の安らぎを与えてくれるはずの「酒」もまた、

深刻な供給不足に陥っていた。

正規の酒造メーカーは生産を再開できず、市場にはほとんど酒が出回らない。

しかし、人々には飲酒への強い欲求があった。

そのニーズに応えるようにして、戦後の混乱期に急速に広がったのが、

非合法な「闇市」で売買される「密造酒」だった。

-「カストリ」と「バクダン」:命を賭けた一杯

闇市で流通した密造酒には、いくつかの種類があった。

特に有名だったのが、以下のようなものである。

- カストリ(粕取り焼酎)

厳密にはメタノールとは異なるものの、粗悪な方法で製造されたため、

不純物が多く、健康被害を引き起こすこともあったとされる。

酒粕を原料とする正規の焼酎とは似て非なるもの(←ここ重要!)。 - バクダン

これこそが戦後日本のメタノール中毒の温床となった、最も危険な密造酒。

その正体は終戦時に残された軍用の航空機燃料用アルコールや、

工業用アルコールを水で薄めたもの。

これらにはメタノールが大量に含まれている可能性があった。

「バクダン」という名前は、飲んだ瞬間に体が熱くなるような強烈な刺激があることや、

まさに爆弾のように人々の命を奪う危険性から付けられたと言われている。

闇市の屋台では、中身が不明な瓶に「アルコール度数」だけが記され、

安価に提供されていた。

関連記事 ↓

-目の前が暗闇に:失明と死者の激増

これらの密造酒、特にメタノールが混入した「バクダン」を飲んだ人々は、

次々と悲劇に見舞われた。

終戦直後の1945年(昭和20年)から、メタノールによる死亡者が激増した。

正確な統計は混乱の中で把握しきれていないが、

1946年(昭和21年)には、全国で1,800人以上もの死者が出たという報告もある。

これは、当時どれだけ深刻な社会問題であったかを示している。

視神経を傷つけ、失明してしまう恐れがあることから、

メタノールの別名メチルアルコールを「目散るアルコール」ともじるようになる。

-なぜ闇の酒が横行したのか:社会情勢と貧困

このような悲劇が多発した背景には、戦後の深刻な社会状況があった。

- 正規の酒の不足と高騰

戦争で酒造施設は破壊され、食糧不足から米や芋を酒の原料に回すことが困難だった。

そのため、合法的な酒の供給量は極めて少なく、

価格も高騰し一般の人々には手が届かなかった。 - 生活苦とストレス

戦争の疲弊、家族を失った悲しみ、日々の生活苦。

人々は現実から逃れるため、あるいはつかの間の喜びを得るために、

安価な酒を求めていた。 - 知識の欠如と情報の混乱

メタノールの危険性や、エタノールとの明確な違いについての情報が

十分に国民に行き渡っていなかったことも、被害を拡大させた要因である。

③テレビ映画化されたチェコの密造酒事件

2012年にチェコ共和国で発生したメタノール入り密造酒事件は、

近年の大規模なメタノール中毒事件の中でも特に深刻なものとして記憶されている。

多くの死者と重篤な後遺症患者を出し、チェコだけでなく周辺国にも影響を及ぼした。

この事件は国家の政策や戦争の混乱が原因ではなく、

組織的な犯罪グループが安価な非課税メタノールを酒に偽装して

流通させたことによって引き起こされた。

彼らは正規の有名ブランドのラベルを貼るなど巧妙な手口で偽装し、

消費者はまさかそれが猛毒であるとは知らずに口にしてしまう。

スーパーやキオスクなど、日常的に酒が売られている場所で、

ごく普通に手に入ってしまったことが、被害をさらに拡大させる要因となった。

当時のチェコの酒販システムはお粗末であり、

事件を機に厳正な酒販システムの構築が求められるようになった。

この事件により、チェコ国内だけで38人以上が命を落とし、

失明をはじめとする重篤な後遺症に苦しむ人々が多数発生した。

被害は隣国にも波及し、一時はアルコール度数20%以上の酒類の販売が

全面的に禁止されるという、異例の事態にまで発展した。

まさに市場に潜んだ「見えない凶器」が、多くの人々の命と健康を奪った悲劇である。

組織の主犯格である2人には終身刑が処され、

その他の組織メンバーにも最長21年の刑が言い渡された。

この事件は2018年にチェコでテレビ映画化された。

題名は「メタノール(Metanol)」で、内容は二部構成。

チェコ国民の9人に1人が視聴したとされている。

それほど衝撃的な事件だったということである。

●知っておきたいアルコールに関する豆知識

お酒の席でただ飲むだけでなく、ちょっとした豆知識は話しのネタになる。

エタノールとメタノールの違いを知り、

さらに深いアルコールの世界に踏み込むための豆知識をいくつか紹介しよう。

①燃料用アルコールと飲用アルコール、何が違うのか?

「アルコール」という言葉は、身の回りに意外とたくさんある。

例えば、車の燃料に使われるバイオエタノールや、

キャンプ用の固形燃料、工業製品の洗浄剤など。

これら「燃料用」や「工業用」のアルコールは、

「飲用」のお酒と同じエタノールを主成分とするが、絶対に飲んではいけない。

-デナチュレーション(変性)

飲用ではないアルコールには、通常、酒税がかからないようにするために、

「デナチュレーション(変性)」という処理が施されている。

これは、エタノールに少量ながら飲用できない物質

(メタノールや、苦味剤、着色料など)を意図的に添加することで、

誤飲を防ぎ、かつ飲用として転用できないようにするプロセスである。

禁酒法時代のアメリカでメタノールが添加されたのは、飲用の阻止が目的であった。

現代は、酒税の回避と誤飲防止が目的である。

情報開示や管理の徹底、「飲用不可」「毒物」などの表示義務があり、

悲劇を繰り返さないように歴史から学んでいる。

-なぜメタノール添加なのか?

最もコストが低く、効率的に飲用不能にできる添加物の一つがメタノールである。

少量を混ぜるだけで、飲んだ際の致死的なリスクを生じさせることができる。

だからこそ、「燃料用アルコールをお酒に使えるのでは?」などと

安易に考えるのは非常に危険である。

-税金の話

飲用アルコールには「酒税」という高額な税金がかけられてる。

一方、工業用や燃料用として使われるアルコールは製品の用途上、酒税が免除される。

この税金の有無が両者の価格に大きな差を生み、

結果として密造酒の誘惑に繋がることもあるのだ。

②消毒用アルコールは飲めるの?(絶対NG!)

新型コロナウイルス感染症の流行で、すっかり身近になった消毒用アルコール。

主成分はエタノールで、「アルコール度数も高いし、飲めるんじゃない?」と

思ってしまう人もいるかもしれない。

しかし、これも飲用は厳禁です。

-添加物と不純物がNG

消毒用アルコールは、飲用を前提としていないため、

製造過程で飲用には適さない不純物が含まれていたり、

消毒効果を高めるために別の化学物質が添加されていたりする場合がある。

これらの物質は、飲用すると消化器系や神経系に重篤なダメージを与える可能性がある。

-濃度が高すぎるのがNG

多くの消毒用アルコールは、アルコール度数が60%以上、

中には80%近いものもある。

これは、通常の飲用酒としては非常に高濃度であり、

たとえ飲用可能なエタノールのみであったとしても、

喉や食道を激しく刺激し、急性アルコール中毒のリスクを格段に高めてしまう。

■スピリタスはなぜ飲めるのか?

ポーランド産のウォッカ「スピリタス」は、アルコール度数96%という

極めて高い度数を誇る飲用アルコールである。

これは酒税法で定められた「飲用」を目的としたエタノールのみで製造されており、

消毒用アルコールに含まれるような飲用不可の不純物や添加物は一切含まれていない。

しかし、その高濃度ゆえに、

スピリタスをストレートで大量に飲むのは非常に危険。

一般的な飲み方は、カクテルのベースにしたり、

フルーツなどを漬け込んで自家製のリキュールを作ったり、

少量をお湯やジュースで割って飲むなど、希釈して楽しむのが前提とされている。

決して一般的なお酒と同じ感覚で気軽に飲むものではない、と覚えておこう。

-医薬品扱いなのでNG

消毒用アルコールは「医薬品」または「医薬部外品」として製造・販売されており、

その品質基準は飲用酒とは全く異なる。

緊急事態で他に選択肢がない場合の医療行為としての摂取は別として、

安易に口にするべきではない。

③お酒の製造過程で、実はメタノールが生まれている?

実は、ワインや日本酒、焼酎などの酒類を製造する過程で、

ごく微量のメタノールが自然発生的に生成されることがある。

-ペクチンと酵素

果物や穀物に含まれる「ペクチン」という食物繊維が、

発酵中に特定の酵素(ペクチンメチルエステラーゼなど)によって

分解されることでメタノールが生成されるためである。

特に果実を原料とするブランデーやワイン、果実酒などではこの傾向がみられる。

-人体への影響は?

問題無いので安心してよい。

正規の酒造メーカーで製造されたお酒に含まれるメタノールの量は、

極めて微量であり、人体に有害な影響を与えるレベルではない。

厳格な品質管理基準と製造プロセスが確立されており、

飲用として安全な範囲に収まるように管理されている。

蒸留の過程でメタノールが濃縮されにくいようにする技術なども確立されている。

一例として、テキーラには「メタノール含有量3mg/ml」という明確な基準がある。

日本は2019年の食品衛生法の改正により1.0から1.2mg/mlに上限を引き上げた。

他国が日本へ輸出する際は1.2mg/mlを遵守しなければならない。

関連記事 ↓

●エタノールとメタノールの概要

最後にエタノールとメタノールの概要を簡単に説明しよう。

・エタノールとメタノールの比較表

それぞれの特性を比較すると、理解しやすいだろう。

| 名 称 | エタノール | メタノール |

| 英 字 | Ethanol | Methanol |

| 別 名 | エチルアルコール 酒精 | メチルアルコール 木精 カルピノール |

| 化学式 | C2H5OH | CH3OH |

| 引火点 | 13℃ | 11℃ |

| 発火点 | 423℃ | 429℃ |

| 沸 点 | 78℃ | 65℃ |

| 融点・凝固点 | -114℃ | -98℃ |

| 比 重 | 0.795 | 0.792 |

メタノールが「木精(もくせい)」と呼ばれる由来は、

かつて木材を乾留(空気を遮断して加熱分解)することで得られていたため。

現在では主に天然ガスを原料として、工業的に大量生産されている。

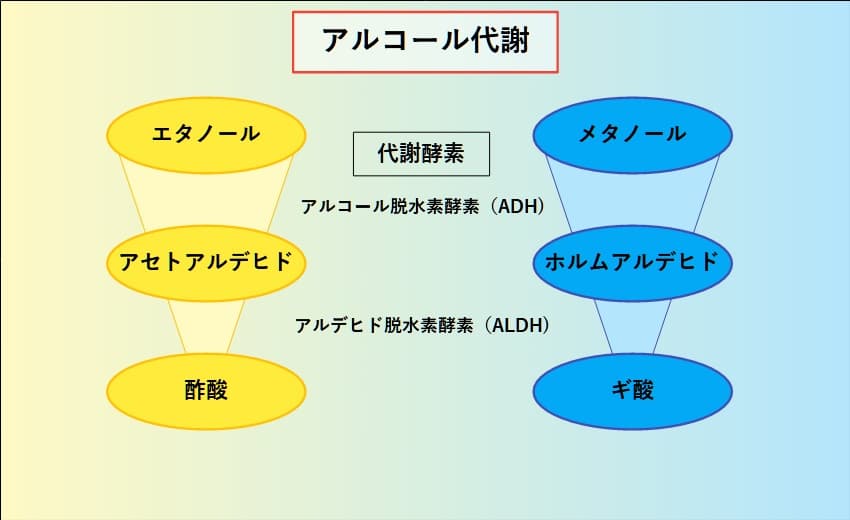

・エタノールとメタノールの代謝

それぞれの体内代謝について説明しよう。

体内に入ったエタノールはアルコール脱水素酵素(ADH)によって、

アセトアルデヒドに分解される。

さらにアセトアルデヒドはアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって、

酢酸に分解される。

メタノールもADHによって、ホルムアルデヒドに分解され、

さらにALDHによってギ酸に分解される。

上述したとおり、このギ酸が人体に有害なのである。

ギ酸は蟻と関係しており、一部の蟻がギ酸を生成している。

外敵から身や巣を守るために、ギ酸を分泌する。

蟻から抽出した酸のため、蟻酸と名付けられた。

関連記事 ↓

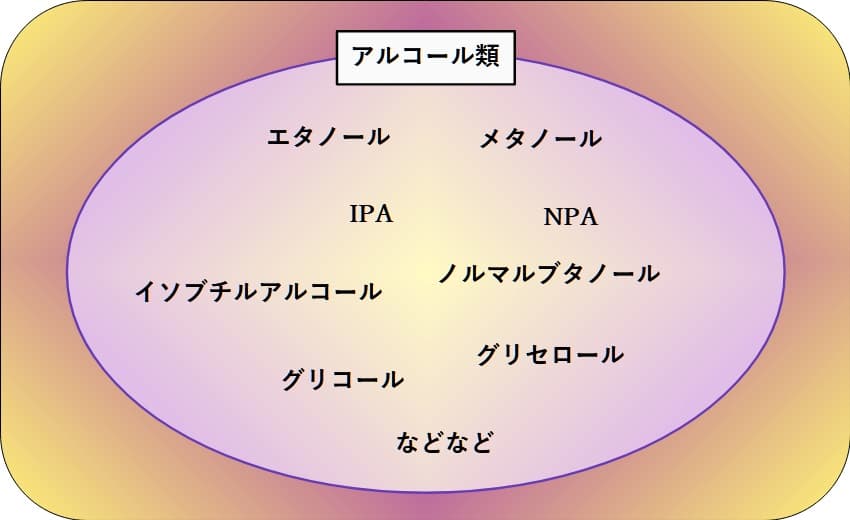

・アルコール類というグループの一員

お酒の話しではエタノールはアルコールと呼ばれるが、

化学的にはエタノールはアルコール類の一種である。

化学的なアルコールとは、

炭化水素類と水素をヒドロキシ基(水酸基、-OH)で置換した構造の化合物の総称のことである。

アルコール類にはエタノール、メタノール以外にもさまざまなものがある。

- イソプロピルアルコール(IPA)(ビールのIPAとは異なる)

- ノルマルプロピルアルコール(NPA)

- イソブチルアルコール

- ノルマルブタノール

- グリコールやグリセロール などなど

●あとがき

現代でもメタノール中毒事件が後を絶たないことに驚きである。

安価なものを求める需要がある限り、なくならないのかもしれない。

徹底した管理体制と、自身の知識や情報収集が重要である。

ここまででメタノールの危険性が十分に伝わったと思う。

お酒は楽しく飲んでこそである。