文字数:約900文字

お酒を飲んでいる時に、ふと思ったことはないだろうか。

今飲んでいるお酒にはどのくらい税金がかかっているのだろうかと。

お酒の税負担率は酒類によって異なる。

酒税のことを知れば飲んでいるお酒をより深く味わるかもしれない

●各酒の税負担率

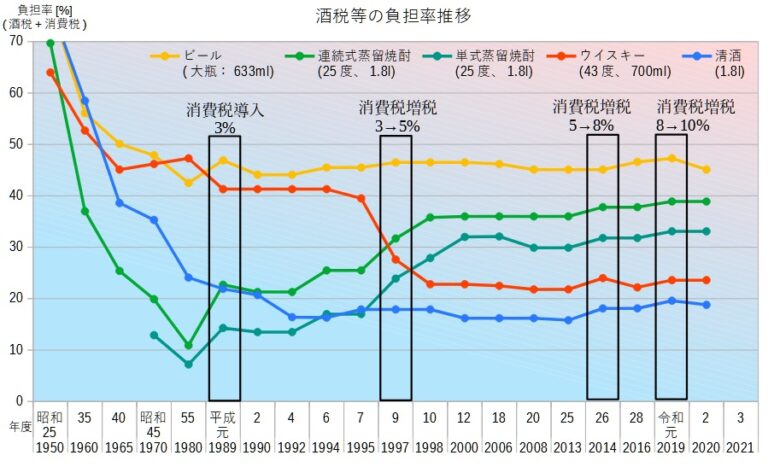

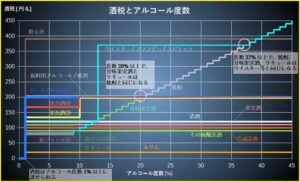

国税庁が公開しているデータで『酒税等の負担率の推移』というものがある。

数値データのみだったので、グラフ化してみた。

負担率というのは酒税と消費税を足して値で、小売価格の何%が税金かということである。

2020年でビールは50%近く税金ということで、負担率が一番多い。

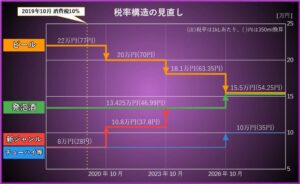

今後、2026年までに段階的に引き下げられることが決まっている。

しかし、醸造酒にしてはまだまだ高いと感じる。

税負担率が一番高いのはビール。

二番目が連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)。

三番目が単式蒸留焼酎(乙類焼酎)。

四番目がウイスキー。五番目が清酒。

ただし、アルコール度数1度あたりや、

容量1Lあたりに換算するとまた違った結果となる。

消費税が2,3%上がっても、それほど影響がないように見えるのは、

酒税改正の影響のほうがはるかに大きいからである。

関連記事 ↓

・酒税が国を支えた時代

酒税が導入された明治4年以降、戦争続きの中で消費税がまだなかった時代は酒税が国を支えた。

当時の負担率は現在では想像できないほどに高かった。

・海外からの圧力

1997年にウイスキーの酒税が下がり、焼酎が上がったのは、

欧米諸国からの要請があったからだ。

内国民待遇原則を定めるGATT3条に違反すると指摘されたからである。

ざっくり言うと、焼酎と同じようなウォッカや、

焼酎と競合・代替可能なウイスキーやブランデーなどで、

税率に差があり過ぎるというものである。

協議の結果、ウイスキーなどの税率を下げ、焼酎の税率を上げることとなった。

焼酎とそれ以外の蒸留酒の税率が完全に逆転して、

今では焼酎のほうが10%以上高くなり、逆にまた差が生じてしまっている。

差をなくす為に、蒸留酒は一律で良いのではないかと思う。

焼酎が高い税率なのは消費される量が多いからだと考える。

つまり、課税できる量の多い品目から多く税金を取る、

ということなのではと考えてしまう。

ビールも消費量が多いから、そうなのでは、、、

関連記事 ↓

●あとがき

税負担率の高い、低いで飲むお酒を決める人はほとんどいないと思うが、

それはどのくらいの負担率かを知らないからのような気がする。

負担率を知って、少数だが国のために税金の高いビールや焼酎を

積極的に飲む人が出てくるかもしれない。

お酒の美味しさは税金で変わらないが、税金が低ければ美味しいお酒を

もっと安く飲めると思ってしまう。