文字数:約3500文字

旅行でその土地の酒まんじゅうを食べる機会がある。

お店によっても味が違い、できあがりは格別の美味しさがある。

現地で食べるのがベストだが、旅行にはお金も時間もかかる。

そこで、お取り寄せができるおすすめの酒まんじゅうを紹介しよう。

ついでに酒まんじゅうの歴史とつくり方も簡単に紹介する。

まずは酒まんじゅうとはどのようなものか、

お酒を使っているのかを説明する。

●お酒を使っていないのに酒まんじゅう?

一般的に『酒まんじゅう』と呼ばれるものは、お酒を使っていない。

なぜ酒まんじゅうと呼ばれるのかというと、製造工程がお酒造りと似ているからである。

・酒まんじゅうのつくり方

一般的な酒まんじゅうは以下のような造り方をする。

工程の①、②が酒造りと同じなので、酒まんじゅうと呼ばれるようになった。

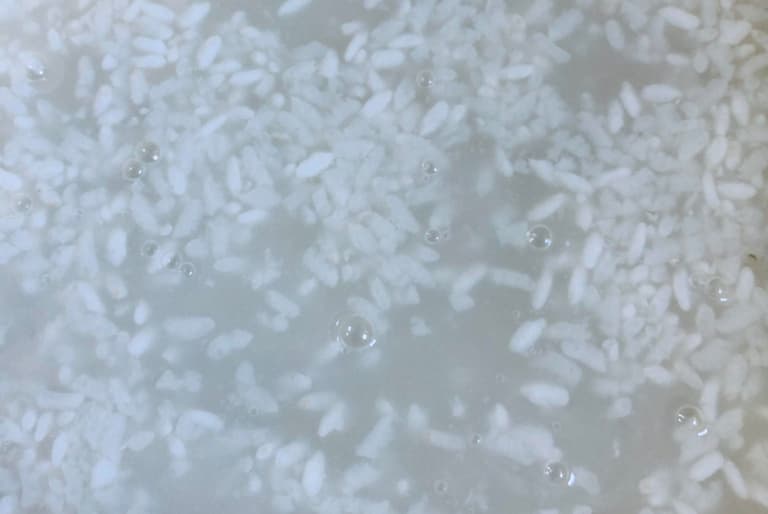

- 米に麹菌を付着させ、米麹をつくる

- できた米麹と米、水を合わせ、発酵させてもろみをつくる

- できたもろみと小麦粉を混ぜて、発酵させて生地をつくる

- できた生地にあんを包み、少し寝かせる

- 蒸し上げにして完成

このようにお酒(アルコール)は入っていないのである。

つまり酒まんじゅうの風味は、日本酒ではなく甘酒の風味といえる。

お店によっては生地やあんに酒粕や日本酒を混ぜているところもある。

アルコール分は蒸し上げにすることで飛ぶため、子供でも食べることができる。

●酒まんじゅうはいつからある?

正確なことはわかっていない。

酒まんじゅうは室町時代にできたと考えられている。

| 時代 | できごと |

|---|---|

| 奈良時代 | 『日本書紀』に『醴酒(れいしゅ)』の記載がある |

| 平安時代 | 甘味料として『甘葛(あまづら)』があった |

| 室町時代 | 日本に饅頭が伝わる 日本に砂糖が伝わる |

| 江戸時代 | まんじゅうが一般に広まる |

奈良時代に日本最古の歴史書『日本書紀』が編纂される。

そこには「289年頃・・・・醴酒を捧げて酒宴を行った」と記されている。

醴酒(れいしゅ)とは甘酒のことである。

甘酒があれば風味豊かな生地がつくれる。

平安時代では、ツタの樹液を煮詰めて作る甘味料『甘葛(あまづら)』があったが、

生地であんを包む饅頭はなかった。

室町時代に中国から生地であんを包む饅頭が伝わる。

中国の饅頭は甘くなく、塩味だったとされている。

この時代に砂糖も伝わり、甘いあんができる。

これにより室町時代に酒まんじゅうの原形ができたと考えられる。

しかし甘い酒まんじゅうを食べられたのは上流階級だけであった。

現代の酒まんじゅうのようなものが一般に広まったのは江戸時代とされている。

江戸時代に砂糖が市場に出回り始めたからである。

甘酒(もろみ)を使ってつくるふわふわで風味豊かな生地、

小豆に砂糖を混ぜた甘いあん、これらが揃って酒まんじゅうがつくられるのである。

●お取り寄せできる酒饅頭ランキング【有名店厳選】

地域密着の老舗店は、残念ながらお取り寄せできないところが多い。

そのようなお店には足を運ぶしかないのだが、ネットに対応しているお店もある。

温めてからいただくと、できたてに近い状態を再現できる。

お店のオンラインショップと大手ECサイト、

どちらで購入するにしても送料を含めて検討することが重要である。

お店に行ければ一番なのだが、、、

ここからはお取り寄せできるおすすめ酒饅頭ランキングを紹介する。

- 【新潟】乙まんじゅうや 酒まんじゅう

- 【福井】栄太楼 酒まんじゅう

- 【群馬】角田製菓 酒まんじゅう

- 【栃木】湯沢屋 酒饅頭

- 【宮城】花山太右衛門 酒まんぢう

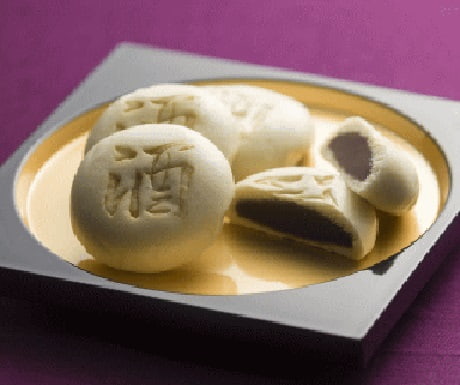

①【新潟】乙(きのと)まんじゅうや 酒まんじゅう

江戸時代から続く伝統の酒まんじゅう。

酒どころ新潟で、一つ一つ手作業でつくられている。

糀ともち米のみで発酵させ、小麦と混ぜ合わせて生地を作る。

添加物を一切使わない、200年以上続く伝統の製法。

あんこを包んだ生地は、炭火でゆっくり温めることで糀菌が活発になり二次発酵する。

二次発酵によってふわふわの生地ができあがる。

味わいは、皮のほのかな酸味が、こしあんの甘みを引き立てる。

糀のいい香りが漂い、癒される。

家庭での温めは、電子レンジ、蒸し器、炊飯器などをおすすめしている。

公式サイト:http://kinoto-manju.jp/index.php

・10個入り:1,350円(税込)

・15個入り:2,100円(税込)

・20個入り:2,750円(税込)

・25個入り:3,450円(税込)

・30個入り:4,100円(税込)

・50個入り:6,500円(税込)

※2026年1月情報

②【福井】栄太楼(えいたろう) 酒まんじゅう

大正13年(1924年)創業の北陸の老舗和菓子屋が作る酒まんじゅう。

福井県は江戸時代から日本海交易の北前船寄港地として栄えた。

三国湊(みくにみなと)の酒まんじゅうは、

その美味しさから船乗りたちの評判となり、

日本全国に広まった。

その福井県でつくられる栄太楼の酒まんじゅうは、

福井の地酒をふんだんに使用している。

『越の磯 本醸造 寒仕込み』を使い蒸し上げることで、

日本酒の香りが堪能できる。

生地には山芋が使われており、やわらかく、ふっくら、しっとり感がある。

北海道小豆のこしあんは、上品な甘さ。

冷やしても美味しくいただける。

公式サイト:https://eitaro.ocnk.net/

・5個入り :1,350円(税込)

・10個入り:2,750円(税込)

※2026年1月情報

③【群馬】角田製菓(つのだせいか) 酒まんじゅう

昭和59年(1984年)創業の地元で長く愛される酒まんじゅう専門店。

国内有数の小麦収穫量を誇る群馬県で、

地元の小麦を使って酒まんじゅうを作る。

原料へのこだわりが強く、

糀は県内の閉店した老舗饅頭店から引き継いもの、

米は長野県の契約農家から、

水はミネラルを残し、有害物質を100%除去した浄化水を使用。

糀、米、水でつくった米麹と、小麦粉を丁寧に混ぜ合わせ、生地を作る。

北海道産の小豆でつくったあんこを、生地で包み、

温めて発酵を促すことでふっくらとした生地になる。

慎重に発酵具合を見極めて、蒸し上げることで、酒まんじゅうが完成する。

優しい甘さと、素朴な風味が絶妙。

公式サイト:https://tsunoda-seika.com/

・10個入り:1,800円(税込)

・15個入り:2,600円(税込)

・20個入り:3,400円(税込)

・25個入り:4,200円(税込)

・30個入り:5,000円(税込)

・50個入り:8,400円(税込)

・60個入り:10,000円(税込)

※2026年1月情報

④【栃木】湯沢屋 酒饅頭

世界遺産『日光の社寺』の門前に居を構える湯沢屋は文化元年(1804年)創業。

大正天皇にも献上された酒饅頭である。

糀から造り始めるため、延べ7日間の製造日程を要する。

創業から住み付いている天然酵母を使い、モチ米を発酵させる。

天然酵母を使うため、少し酸味を持った皮ができあがる。

こしあんの甘さと、皮の酸味がほど良くマッチしている。

公式サイト:https://www.yuzawaya.jp/index.html

・8個入り :1,600円(税込)

・12個入り:2,330円(税込)

・16個入り:3,060円(税込)

・24個入り:4,500円(税込)

・30個入り:5,640円(税込)

※2026年1月情報

⑤【宮城】花山太右衛門(はなやまたえもん) 酒まんぢう

のれんに『天下に絶対類品無し』を掲げる、享保2年(1717年)創業の老舗。

第20回全国菓子大博覧会名誉大賞を受賞した酒まんぢう。

添加物を一切使わず、秘伝のどぶろくと小麦粉を混ぜ合わせ、

炭火で温めて発酵させて皮をつくっている。

昔ながらの製法でつくられた酒まんぢうは、

お酒のほのかな香りと、独特の優しい甘みがある。

公式サイト:http://www.hanayama-manjyuu.jp/index.html

・5個入り:960円(税込) →お取り寄せはコチラ[あ・ら・伊達な道の駅]

※2026年1月情報

関連記事 ↓

●あとがき

お取り寄せできるものを紹介したが、やはりお店で買うのが一番だと思う。

町の和菓子屋では酒まんじゅうを置いているところが多いので、足を運んでみるのも良いだろう。

思いもかけない美味しい酒まんじゅうに出会えるかもしれない。

またはシャトレーゼでも酒まんじゅうが置かれていたりする。

いろいろ探してみるのも楽しいだろう。