文字数:約10000文字

総務省統計局によって実施される家計調査。

この調査ではお酒に関する項目もあり、現代の動向を知ることができる。

家庭での酒類支出にどのような特徴があるのだろうか。

数値をわかりやすくグラフにまとめたので見てみよう。

また、AIにも酒類支出の特徴を聞いてみたので、合わせて掲載する。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●酒類支出データ

家計の酒類支出データを多角的に見てみよう。

この酒類支出に外食飲酒代は含まれていない。

あくまでも家庭での支出である。

データは総世帯のものである。

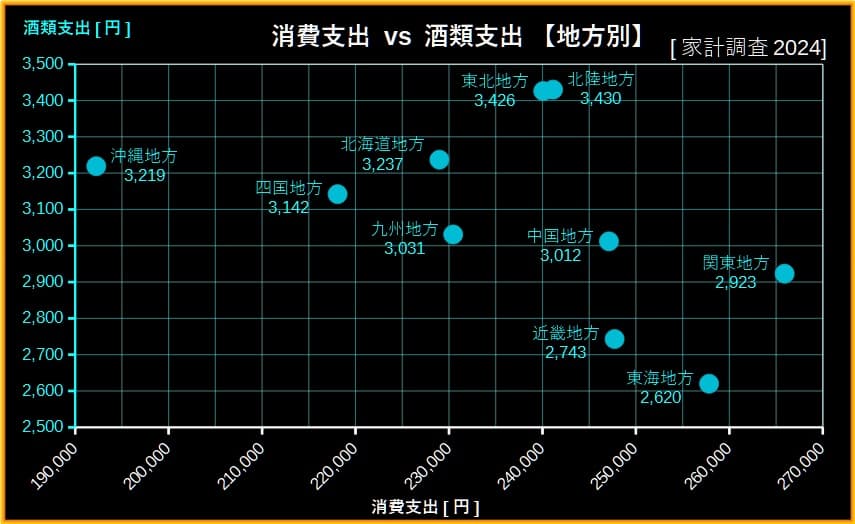

・消費支出 vs 酒類支出【地方別】

このグラフは横軸を家庭の消費支出、縦軸を酒類支出とし、

地方ごとにマッピングした2024年のデータである。

酒類支出が高いのは北陸地方、東北地方である。

日本海に接する寒い地域が多い地方に酒類支出が高いことがわかる。

この2つの地方は消費支出もかなり近い。

次いで北海道地方もやはり寒い地域である。

しかし真逆の沖縄地方が僅差で位置付けている。

沖縄地方は消費支出がもっとも少ないが、占める酒類割合がもっとも多い。

四国地方、九州地方、中国地方、関東地方と続く。

関東地方は消費支出がもっとも多いが、酒類割合が少なく、沖縄地方とは逆である。

そして、近畿地方、東海地方と続く。

東海地方がもっとも酒類支出が少ない結果となった。

もっとも多い北陸地方が3,430円なのに対して、東海地方は2,620円。

その差は810円もある。

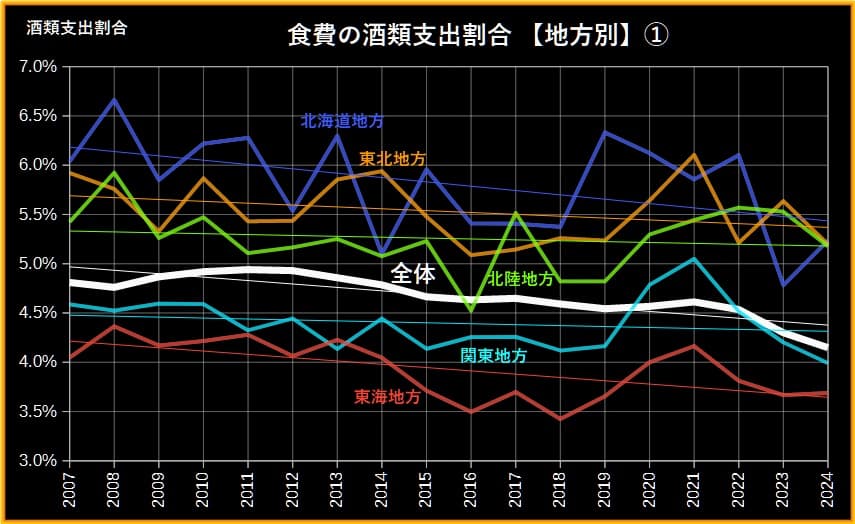

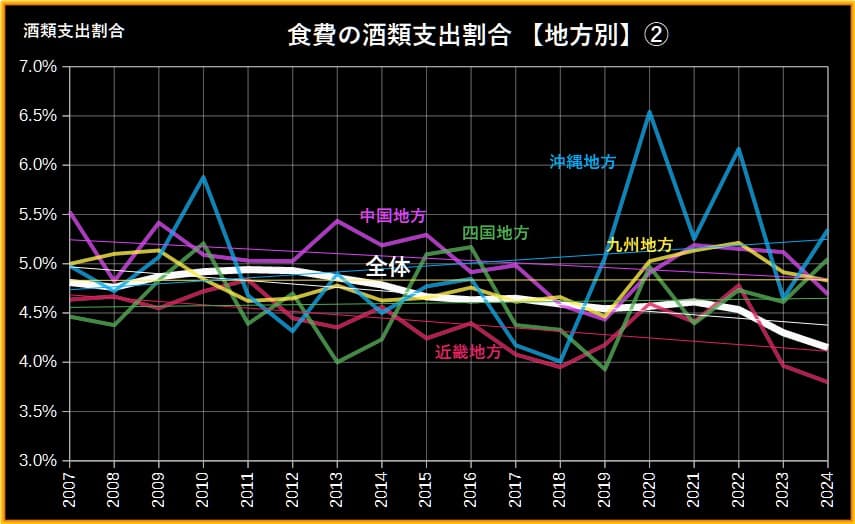

・食費の酒類支出割合【地方別】

このグラフは食費の酒類支出割合を推移として表したものである。

線の数が多いので、グラフを2つに分けたが目盛は同じにしている。

全体の推移を見てみると年々減少傾向にあるが、

2023年、2024年の減少が大きい。

物価高の影響で酒類支出が抑えられているのだろう。

2020年は北海道地方以外で増加がみられる。

パンデミックによる自粛によって家飲みが増えた影響だろう。

変動幅が大きいのは沖縄地方である。

2019年、2020年に大幅に増加し、その後増減を繰り返している。

ここまでの大きな変化には、何かしらの要因があるはずである。

また、関東地方が3年連続で減少しているのも気になる。

東海地方はほとんどの年でもっとも酒類支出割合が低い。

あとでAIに聞いてみよう。

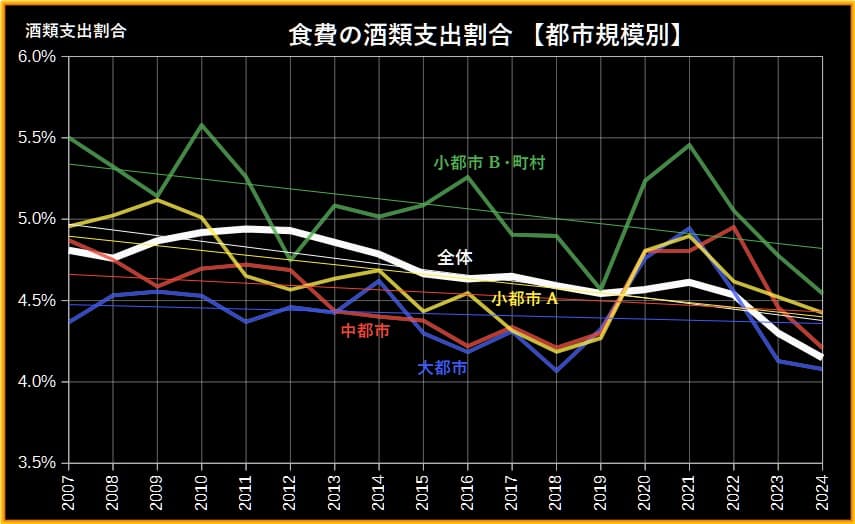

・食費の酒類支出割合【都市規模別】

このグラフは都市規模別の酒類支出割合の推移を表したものである。

規模は以下の通りである。

- 大都市 都道府県庁所在地及び政令指定都市

- 中都市 大都市を除く人口15万以上の市

- 小都市A 人口5万以上15万未満の市

- 小都市B・町村 人口5万未満の市

都市規模にかかわらず、全てが減少傾向にある。

もっとも酒類支出割合の高い小都市B・町村の減少傾向が大きい。

続いて小都市A、中都市、大都市と都市規模が大きくなるほど減少傾向は小さくなる。

上述した通り、この酒類支出に外食飲酒代は含まれていない。

大都市と小都市では飲食店数に違いがある。

大都市で酒類支出割合が少ないのは、外食飲酒代も考える必要があるだろう。

・酒類別支出額比較【2019 vs 2024】

このグラフは酒類別の支出額を、2019年と2024年で比較したものである。

パンデミック前の2019年と比べている。

酒類全体ではパンデミック前を超える支出額となっている。

増加した酒類はビール、ウイスキー、チューハイ・カクテル、その他である。

減少した酒類は清酒、焼酎、ワイン、発泡酒・ビール風アルコール飲料である。

- 全体 4.9%増

- 清酒 7.9%減

- 焼酎 10.7%減

- ビール 15.0%増

- ウイスキー 65.7%増

- ワイン 4.5%減

- 発泡酒・ビール風アルコール飲料 12.5%減

- チューハイ・カクテル 35.7%増

- その他 17.0%増

ビールが増加し、発泡酒・ビール風アルコール飲料が減少したのは、

酒税法改正の影響が出ている。

缶チューハイなどはまだ割安感があるためであろう。

ウイスキーが65%以上の伸びを見せている。

やはりブームの影響は大きい。

その他にはジンも含まれている。

クラフトジンの人気も増加に貢献している。

清酒、焼酎、ワインの減少は内訳を詳しく見る必要がありそうだ。

例えば清酒は一般酒と特定名称酒で逆の結果が出そうだが、

家計調査ではそこまではわからない。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

関連記事 ↓

●酒類支出の疑問をAIに聞いてみた

ここまでのデータを見てきて、気になった部分をAIに聞いてみた。

AIは比較のため「ChatGPT-4o」と「Gemini 2.5 Flash」である。

・ChatGPTに聞いてみた

以下は「食費の酒類支出割合」データである。

全体の傾向と近年の変動を分析して。

『2007年、2008年、、、』

◆ 全体的な傾向

全国的にみると、酒類支出割合はおおむね減少傾向にあります。

- 多くの地域で、2010年代後半〜2020年代前半にかけてピークが見られた後、2023〜2024年にはやや低下しています。

- **コロナ禍(2020〜2021年)**に一部地域で酒類支出割合の一時的な上昇が見られます(例:大都市・関東・北海道など)。

地方別の特徴を教えて。

地方別の特徴を教えて。

◆ 地域別の傾向と特徴

以下は、2024年時点での支出割合の高い順に並べた地域です:

地域 2024年 特徴・傾向

北陸 5.2% 一貫して高い。安定感あり

北海道 5.2% 年によって大きく変動、全体的に高水準

東北 5.2% 安定して高め、水準は変動少ない

沖縄 5.3% 近年再上昇、2020〜2022年に大きく上昇

中国 4.7% 近年まで高めだったが徐々に減少

九州 4.8% 一貫して中程度に高い水準を維持

四国 5.0% 増減を繰り返しながら高めを維持

関東 4.0% 常に全国平均を下回る水準

東海 3.7% 最も低い水準。減少傾向も顕著

近畿 3.8% 近年大きく減少

注目点:

- 東海・近畿・関東は酒類支出が少ない地域。

特に東海は継続的な減少で最低水準。 - 北陸・北海道・東北・沖縄は支出割合が高い。

文化・生活スタイルの影響が考えられる。 - 沖縄の変動が大きく、2020年と2022年に急上昇(6.5%、6.2%)。

沖縄地方の2019年,2020年の大幅増加と、その後増減を繰り返している要因は?

沖縄地方における2019年・2020年の酒類支出割合の大幅増加、およびその後の増減の繰り返しには、複数の要因が絡んでいると考えられます。以下に、経済・社会・文化・外部要因の観点から解説します。

◆ 1. 2019〜2020年の大幅増加の要因

■ (1) コロナ禍による「宅飲み」需要の増加

・2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、外出自粛・飲食店の時短営業・休業が全国的に発生。

・その結果、自宅での飲酒(宅飲み)が増加し、家庭での酒類支出割合が上昇。

・特に沖縄では飲酒文化が根強く(泡盛・宴会文化)、それが家庭消費にスライドした可能性。

■ (2) 観光の減少 → 外食減少 → 自宅消費への移行

・沖縄は観光産業が経済の大きな部分を占める地域。

・観光客減少により飲食業が打撃 → 外で飲む機会が減少 → 地元住民の家庭での飲酒が増加。

■ (3) 特有の酒文化と需要の強さ

・泡盛など、地域独自の酒文化が根強く残っており、祝祭や家庭内のイベントでも飲酒習慣がある。

・全国的な自粛傾向の中でも、沖縄では飲酒が「日常の一部」として根強く残った可能性。

◆ 2. 2021〜2024年の増減要因

■ (1) 2021年の減少:外食回復の遅れ・物価上昇

・コロナ後半期には飲食業の再開が徐々に進んだが、沖縄は再感染波も多く、再開が遅れがちだった。

・その結果、支出が安定せずに増減を繰り返した。

・また、2022〜2023年にはインフレ・酒税改定・酒類価格上昇などが影響し、購買抑制も考えられる。

■ (2) 2022年の再上昇(6.2%):家庭消費が再度活性化?

・2022年は一部で**“withコロナ”政策**が始まり、自粛と解放の繰り返し。

・外出や宴会の代替として家庭内イベント・宅飲みが再び活発化した可能性。

■ (3) 文化と経済のギャップ:消費意欲は強いが可処分所得が限られる

・沖縄は全国的にみて平均所得が低めであり、物価や税の変動の影響を受けやすい。

・一方で祝祭やコミュニティのつながりが強い文化があり、消費意欲とのギャップが支出の不安定さにつながった可能性。

◆ 3. 今後の見通し(推測)

・酒類支出は再び減少基調に戻る可能性が高い。

・物価上昇・健康志向・酒税再改定などの影響。

・外食回帰によって家庭内の酒類支出は減少しやすい。

・ただし、沖縄の文化的背景や**独自酒(泡盛など)**があるため、全国平均よりは高水準を維持する可能性。

関東地方が直近3年連続で減少している要因は?

関東地方の酒類支出割合が直近3年(2022〜2024年)で3年連続減少している背景には、以下のような複合的な要因が考えられます。経済・社会・文化的側面から分析します。

◆ 関東地方の酒類支出割合の推移(2021〜2024年)

年 酒類支出割合

2021年 5.0%

2022年 4.5%

2023年 4.2%

2024年 4.0%

3年間で1.0ポイント減少(20%の相対的な低下)

◆ 減少の主な要因

■ ① 外食回帰による家庭での酒類支出減少

・コロナが収束傾向に向かう中で、外食・飲み会・社交場での飲酒が回復。

・一方、家庭での酒類消費(=この統計が対象とする支出)は減少。

・特に都市部(東京・横浜など)では外飲みの文化が根強いため、コロナ後に速やかに家庭支出から外食へ移行したと考えられる。

■ ② 若年層の「飲酒離れ」

・関東は若者人口が多く、彼らの**酒離れ(健康志向・コスパ意識・飲まないライフスタイル)**が家庭内支出にも影響。

・都市部での「ノンアル市場」や「ソバーキュリアス(飲まない生き方)」の広がりも背景にある。

■ ③ 物価上昇と可処分所得の圧迫

・2022〜2024年は全国的に物価が高騰。

・関東では生活費・家賃・交通費などの固定費が高く、食費を切り詰める家庭が増加。

・その中でも「必需品ではない酒類」は真っ先に削られやすい。

■ ④ 健康志向・飲酒規制の強まり

・都市部では飲酒に対する規制や社会的な自制ムード(飲酒運転、社内でのハラスメント対策など)が根付きつつある。

・また、**健康意識の高まり(糖質・肝機能・がんリスクなど)**も、家庭での酒類消費の抑制に影響。

◆ 関東地方特有の要素

要素 影響

・都市型ライフスタイル 外食・会食志向が高い、宅飲みより外飲み

・若者層の集中 酒離れ傾向が統計に強く反映されやすい

・高物価 家計の中で「酒類」は優先度が低下しやすい

・健康・美容意識の高さ 飲酒を控える動機が強い層が多い

◆ 総合的な見解

関東地方では、

・家庭内での飲酒の文化が薄れつつある(宅飲みよりも外食志向 or 飲まない選択)、

・都市部に多い若年層・単身世帯の飲酒離れ、

・物価上昇による支出削減の影響、

が組み合わさることで、家庭での酒類支出が3年連続で減少していると考えられます。

この傾向は、今後も続く可能性が高いです。理由は「可処分所得の伸び悩み」「アルコールに対する社会的イメージの変化」「飲まない文化の定着化」などが進行しているためです。

都市規模別の特徴を教えて。

◆ 都市規模別の傾向

区分 2007年 2024年 増減 備考

大都市 4.4% 4.1% ▼0.3 緩やかな減少

中都市 4.9% 4.2% ▼0.7 比較的顕著な減少

小都市A 5.0% 4.4% ▼0.6 一貫してやや高め

小都市B・町村 5.5% 4.5% ▼1.0 減少幅が大きい

- 都市規模が小さいほど酒類支出割合は高い傾向がある。

- **2020〜2021年に再上昇(コロナ禍)**した地域が多いが、その後は再び減少傾向。

2024年の特徴は?

◆ 時系列変化の視点(全国的なパターン)

- 2007〜2012年頃:相対的に安定〜わずかな減少。

- 2013〜2019年頃:一部地域で微増傾向(景気回復・ライフスタイル変化?)。

- 2020〜2021年:多くの地域で支出割合が増加(コロナ禍に伴う“宅飲み”需要増?)。

- 2022〜2024年:再び減少傾向。外食回復や健康志向の影響も?

全体をまとめると?

◆ 総合まとめ

- 全体的には酒類支出の割合は減少傾向。

- 都市規模が小さいほど酒類支出割合が高い傾向が見られる。

- 地域差が大きく、北陸・北海道・東北・沖縄が高く、関東・東海が低い。

- コロナ禍の影響で一時的に支出割合が増加したが、その後再び減少している。

- 今後も健康志向や物価上昇が影響し、さらなる減少傾向が続く可能性がある。

・Geminiに聞いてみた

以下は「食費の酒類支出割合」データである。

全体の傾向と近年の変動を分析して。

『2007年、2008年、、、』

全体的な傾向と近年の変動

- 食費に占める酒類支出の割合は、都市規模や地方によって水準に差がありますが、多くのカテゴリーで概ね3%台後半から6%台前半の間で推移しています。

- 時系列で見ると、多くのカテゴリーで2020年前後にこの割合が上昇する傾向が見られます。これは、新型コロナウイルスのパンデミックによる外出自粛や飲食店の休業・時短営業などが進む中で、「巣ごもり需要」として自宅での飲酒(家飲み)が増加した影響を強く反映していると考えられます。

- 2020年以降、特に2022年頃からは、多くのカテゴリーで割合がやや低下したり横ばいになったりしており、コロナ禍前の水準に戻りつつあるか、あるいは新たな生活様式の中での支出割合に落ち着き始めている可能性が示唆されます。

地方別の特徴を教えて。

地方別の特徴

地方別に見ると、地域による飲酒文化やライフスタイルの違いが割合に反映されていると考えられます。

- 東海地方: 全てのカテゴリーの中で一貫して最も低い割合を示しており、非常に安定しています。この地域の飲酒習慣や食文化、健康志向の高さなどが他の地域と異なる可能性が考えられます。

- 関東地方、近畿地方: 都市部を多く抱える地域であり、東海地方ほどではありませんが、比較的低い水準で安定しています。都市規模別の傾向とも一致しています。

- 北海道地方、東北地方、沖縄地方: 他の地方と比較して、割合が比較的高めの水準で推移したり、年ごとの変動が大きかったりする傾向が見られます。

・北海道・東北地方の高さは、寒冷な気候と関連した屋内での過ごし方や、特定の飲酒習慣、祭事など文化的な要素が影響している可能性が考えられます。

・沖縄地方は、独自の飲酒文化(泡盛など)や地域コミュニティでの交流が盛んなこと、また観光客の動向が間接的に反映される可能性などが考えられます。2020年に割合が大幅に上昇しており、コロナ禍での家飲み増加が特に顕著だったか、あるいは観光客の減少による外食・宿泊部門の酒類消費の落ち込みと対照的に、家計支出のデータとして家飲みが増加したことが強く出た可能性があります。 - その他の地方(北陸、中国、四国、九州)は、全国平均に近いか、やや高めの水準で推移することが多いです。四国地方は年による変動が比較的大きい傾向が見られます。

沖縄地方の2019年,2020年の大幅増加と、その後増減を繰り返している要因は?

沖縄地方における食費の酒類支出割合が2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後も増減を繰り返している要因について分析します。

提供されたデータ:

- 2019年: 5.1%

- 2020年: 6.5% (+1.4ポイントの大幅増)

- 2021年: 5.3% (-1.2ポイント)

- 2022年: 6.2% (+0.9ポイント)

- 2023年: 4.6% (-1.6ポイントの大幅減)

- 2024年: 5.3% (+0.7ポイント)

沖縄地方の酒類支出割合の変動要因

沖縄地方で2019年から2020年にかけて酒類支出割合が大幅に増加し、その後も変動が大きい主な要因としては、以下の点が複合的に影響していると考えられます。

- 新型コロナウイルスのパンデミックの影響(2020年の大幅増加の主因):

・「巣ごもり需要」による家飲みの増加:

2020年は新型コロナウイルスの感染が拡大し始め、全国的に外出自粛や飲食店の休業・時短営業が実施されました。これにより、外で飲む機会が減り、自宅で酒類を消費する「家飲み」が増加しました。食費全体に占める家計内での酒類購入費の割合が増えたことが、この大幅な増加の最も主要な要因と考えられます。

・観光客の激減と地域経済への影響:

沖縄県は観光業への依存度が高い地域です。コロナ禍により観光客が激減したことで、飲食店や宿泊施設での酒類消費が大きく落ち込みました。これは家計支出のデータとは直接関連しませんが、地域経済全体の活動の変化や住民の生活様式、心理に影響を与え、間接的に家計内の消費行動にも影響を及ぼした可能性があります。 - その後のコロナ禍の状況推移と行動制限の緩和・強化(2021年以降の増減要因):

・2021年以降も、新型コロナウイルスの感染状況には波があり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令・解除、飲食店の営業制限、観光振興策などが断続的に行われました。

・これらの状況変化に応じて、外食・会食の機会や観光客の戻り具合が変動しました。例えば、行動制限が緩和されれば外での飲酒が増え、家計内での酒類支出割合は相対的に低下する可能性があります。逆に、感染が再拡大し行動制限が強化されれば、再び家飲みが増え、割合が上昇する可能性があります。

・沖縄地方独自の感染状況や、国の支援策、自治体の対応なども、住民の行動や消費に影響を与えたと考えられます。 - 観光客の回復度合いと経済状況(2021年以降の増減要因):

・沖縄経済は観光業と密接に関連しているため、観光客の回復ペースやその影響が、住民の所得や消費行動に影響を与えた可能性があります。

・例えば、観光客が回復し地域経済が活性化すれば、外食やレジャーへの支出が増え、相対的に家計内の酒類支出割合が低下する要因となり得ます。逆に、回復が遅れれば、家計が引き締まり、相対的に家飲みが増えるといったことも考えられます。 - 沖縄独自の飲酒文化や行事:

・沖縄には独自の泡盛文化や、地域での集まり、祭り、祝い事など、飲酒を伴う機会が多い文化があります。こうした文化的要因はベースとして常に存在しますが、コロナ禍での開催の可否や規模縮小なども、一時的な変動要因となった可能性があります。

まとめると、 沖縄地方における食費の酒類支出割合の変動は、2020年の大幅増加がコロナ禍による全国的な家飲みブームと沖縄経済の特殊性(観光業への依存)が重なった結果であり、その後の増減は、コロナ禍の推移、それに伴う行動制限や観光客の回復状況、地域経済の変化といった、外部環境の変動に住民の消費行動が敏感に反応した結果であると考えられます。特に、観光立県である沖縄では、コロナ禍による影響が他の地域とは異なる形で現れやすく、その後の回復過程も独特な変動パターンとして表れていると言えるでしょう。

関東地方が直近3年連続で減少している要因は?

関東地方における食費の酒類支出割合が、2022年から2024年にかけて3年連続で減少している要因について分析します。

データを確認すると、関東地方の酒類支出割合は以下の通りです。

- 2021年: 5.0% (コロナ禍での家飲み増加の影響が見られるピーク)

- 2022年: 4.5% (減少)

- 2023年: 4.2% (減少)

- 2024年: 4.0% (減少)

この3年連続の減少傾向には、複数の要因が複合的に影響していると考えられます。

関東地方における酒類支出割合減少の要因

- 新型コロナウイルス禍からの生活様式の変化(反動減):

・2020年、2021年と、コロナ禍での外出自粛や飲食店の営業制限により、自宅で酒類を飲む「家飲み」が増加し、食費に占める酒類支出の割合が上昇しました。

・2022年以降、行動制限が緩和・解除されるにつれて、外食や会食の機会が増加しました。これにより、家計内での酒類支出(スーパーなどで購入する酒類)が減少し、相対的に酒類支出の割合が低下したと考えられます。コロナ禍で一時的に高まった家飲み需要が、平常時に戻る過程での反動が影響しています。 - 健康志向の高まり:

・近年、健康への意識が高まっており、飲酒量を減らす、あるいは飲酒頻度を少なくするといった人が増えています。特に都市部である関東地方では、こうした健康志向のトレンドが顕著に表れやすいと考えられます。

・ノンアルコール飲料や低アルコール飲料の選択肢が増えたことも、全体の酒類支出割合を低下させる要因の一つかもしれません。 - 節約志向の影響:

・近年の物価上昇などを受け、家計の支出に対する意識が高まっています。酒類は嗜好品としての側面も強いため、生活必需品以外の支出を見直す際に、酒類への支出が削減の対象となりやすい可能性があります。 - 若年層を中心としたアルコール離れ:

・特に若い世代の間で、上の世代と比較してアルコールへの関心が低い、あるいは飲酒習慣を持たない人が増えているという指摘があります。関東地方は若年層の人口も多く、こうした世代交代によるライフスタイルの変化が、全体の酒類支出割合の低下に影響を与えている可能性が考えられます。 - 都市部特有の消費行動:

・関東地方、特に大都市圏では、多様なサービスや娯楽に対する支出機会が多くあります。外食、レジャー、エンターテイメントなど、酒類以外の支出が増えることで、食費全体に占める酒類支出の割合が相対的に低下するという側面もあるかもしれません。

まとめると、 関東地方で食費の酒類支出割合が直近3年間減少しているのは、主にコロナ禍からの回復に伴う外食・会食機会の増加(家飲みの減少)という短期的な反動に加え、健康志向や節約志向の高まり、そして若年層のアルコール離れといったより長期的なトレンドが複合的に作用している結果であると考えられます。大都市圏という地域特性も、これらの要因が影響しやすい環境を提供していると言えるでしょう。

都市規模別の特徴を教えて。

都市規模別の特徴

- 大都市、中都市、小都市A、小都市B・町村と都市規模が小さくなるにつれて、食費に占める酒類支出の割合が高くなる傾向が明確に見られます。

・大都市は最も割合が低く、比較的安定しています。多様な外食・中食の選択肢が多いことや、食費全体の支出額が大きいことなどが影響している可能性があります。

・小都市B・町村は最も割合が高く、年による変動も他の都市規模に比べて大きい傾向があります。これは、自宅での飲食機会が多いこと、地域コミュニティでの集まりや行事などが生活に密着していること、あるいは娯楽の選択肢が限られる中で酒類が重要な役割を果たすことなどが考えられます。 - 2020年の上昇は全ての都市規模で見られますが、特に小都市B・町村での上昇幅が比較的大きい年もあり、家飲み増加の影響がより顕著に出た可能性があります。

全体をまとめると?

まとめ

「食費の酒類支出割合」のデータからは、都市規模が小さい地域ほど、また北海道、東北、沖縄といった特定の地方で割合が高い傾向が見られます。これは、各地域のライフスタイル、文化、気候などが飲酒習慣に影響を与えていると考えられます。特に2020年前後のデータは、新型コロナウイルスのパンデミックが家計の酒類支出行動に大きな影響を与えた(家飲みが増加した)ことを明確に示しています。2024年のデータは、その影響が薄れつつある状況を示唆していますが、地域によっては依然として変動が見られます。この割合の推移は、社会経済的な変化や生活様式の変化を映し出す指標の一つと言えるでしょう。

関連記事 ↓

●あとがき

全体的な酒類支出は減少傾向にある。

家でお酒を飲まなくなりつつあるといえる。

逆に昔はお酒を飲み過ぎだったのである。

若者の酒離れが進むのはこれからも変わらないだろう。

酒文化がなくなることはありえないが、楽観も悲観もできない状況である。