文字数:約1300文字

テキーラ人気が世界的に高まっていると言われる昨今、生産量はどうなっているのか。

また、世界的なパンデミックの影響はあるのか、データから見てみよう。

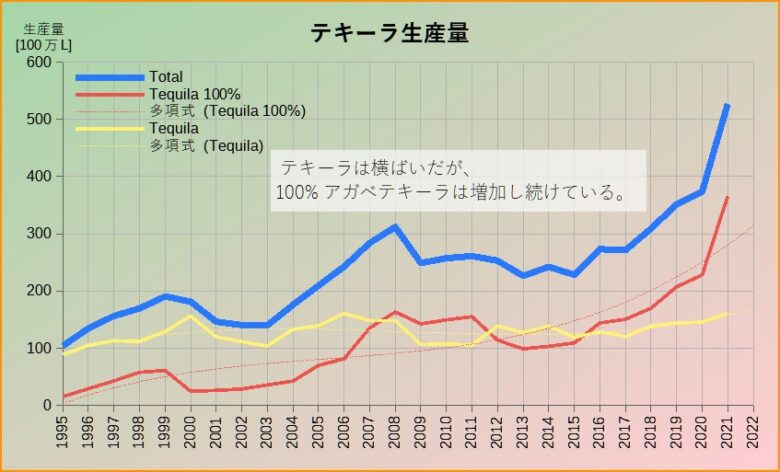

●テキーラの生産量推移

テキーラ規制委員会(CRT)がテキーラの生産量を公表している。

100%アガベテキーラと、(ミクスト)テキーラのデータをグラフにした。

まず、100%アガベテキーラと(ミクスト)テキーラを合わせた生産量は、

右肩上がりに伸び続けている。

個別で見ると、100%アガベテキーラは右肩上がりだが、

(ミクスト)テキーラは横ばいである。

つまり、総生産量が右肩上がりなのは、100%アガベテキーラの生産量が

増加し続けていることに起因する。

世界的な需要は100%アガベテキーラに向けられている。

データを見る限り、テキーラの生産量にパンデミックの影響は無い、むしろ増加している。

世界的に外食が控えられる状況の中でも、テキーラの勢いは衰えない。

今後どこまで伸び続けるのだろうか。

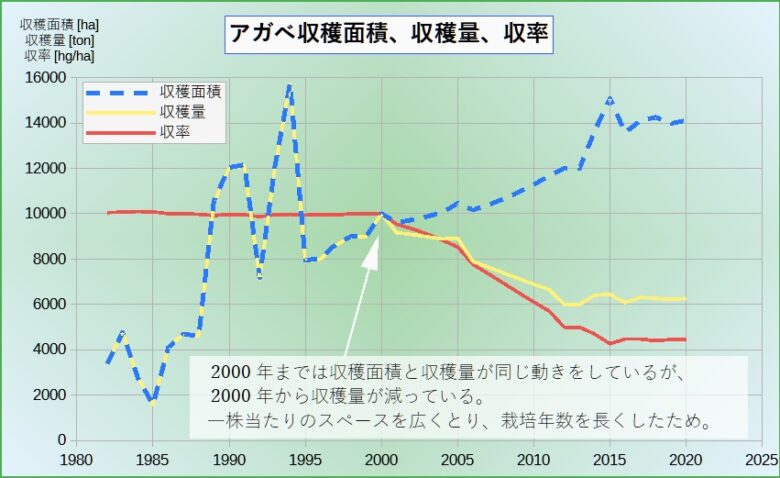

●アガベの収穫量

テキーラ規制委員会はアガベの収穫量を公表していない。

しかし、国際連合食糧農業機関(FAO)がアガベの収穫量を公表している。

ただし、200種類以上あるアガベ種をまとめたものになっている。

メキシコでは、メスカル用や醸造酒のプルケ用、アガベシロップ用、観賞用などの

アガベがあるが、テキーラ用がもっとも多いので傾向を見るには十分である。

収穫面積と収穫量が2000年まではほぼ一致した動きをしている。

収穫面積が増えると収穫量も増え、収穫面積が減ると収穫量も減るということである。

しかし2000年以降は、収穫面積が増えても収穫量は増えていない。

収率(面積当たりの収穫量)を見ると、2000年までの5割弱で安定している。

収穫面積を増やしたが、収穫量は増えていない。

これは一株当たりのスペースを広くとり、栽培年数を長くしていると考える。

よりプレミアム化を目指しているのだろう。

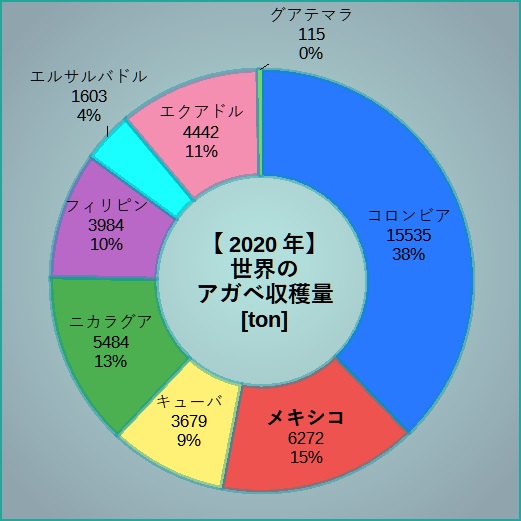

・世界のアガベ収穫量

テキーラ用のアガベはメキシコでしか栽培されていないが、

他のアガベ種はメキシコ以外でも栽培されている。

多肉植物なので、観賞用だったり、アガベシロップ用だったり用途は色々である。

テキーラを生産するメキシコが1位かと思ったが、

意外にもコロンビアが倍以上の差をつけている。

観賞用は小さなアガベでもいい値段で取引される(テキーラより高いかも、、、)。

他はキューバ、ニカラグア、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラなど、

やはりメキシコより南の中南米各国でよく栽培されている。

中南米以外では唯一アジアでフィリピンがアガベの収穫データがある。

こちらもやはり観賞用のようだ。

しかしフィリピンは世界有数の蒸留酒大国であり、

ジン、ブランデー、ラムなどを大量に生産している。

もしかしたら今後アガベスピリッツを造ってたりするのだろうか?

●あとがき

データからテキーラ需要の強さを見えた。

しっかりとした管理がされていて、高品質のものが増えて、良い状況が整っている。

原産地呼称制度もあり、ブランド化、プレミアム化が進んでいる。

まだまだこれからも楽しみなお酒である。