文字数:約600文字

国税庁の『酒のしおり』データから、焼酎のデータをまとめた。

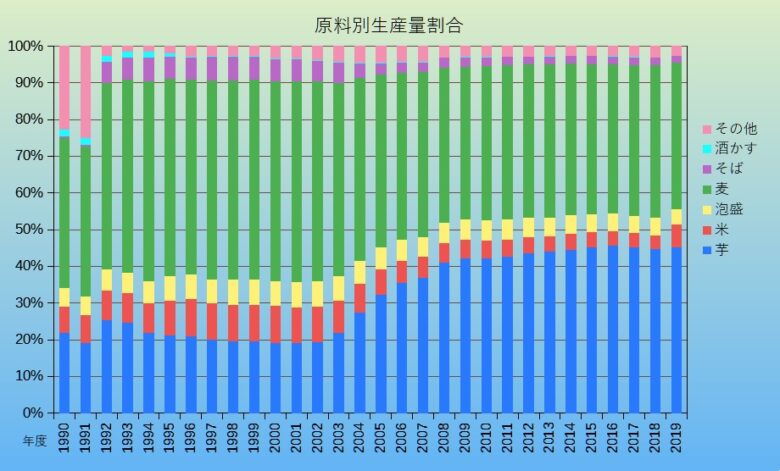

焼酎の製成量と販売量の推移を確認する。

単式と連続式をそれぞれ見てみよう。

2023年データはコチラ↓

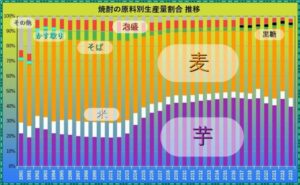

図解■ 焼酎の生産量と原料別割合『芋と麦、どちらが多く生産されている?』

文字数:約2100文字 ロック良し、水割り良し、ソーダ良し、ホット良し、カクテル良し、と焼酎は懐が広く深いお酒である。 そんな焼酎の生産量と原…

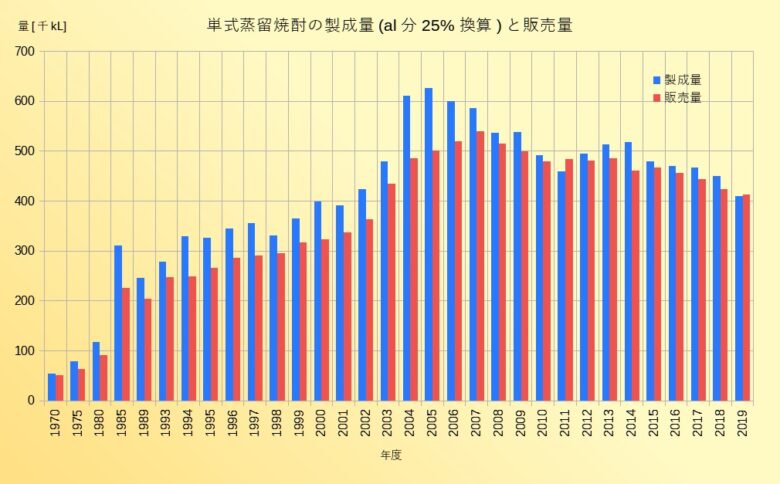

●単式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎とは、いわゆる乙類焼酎のことである。

また、製成量は生産量のこと、販売量は消費量のことである。

製成量、販売量ともに、2000代の中頃まで右肩上がりに増量している。

ピークを過ぎた後は少し落ち着いて、高い数量を維持している。

現在は製成量と販売量の差も小さく、需要と供給のバランスが取れている。

●連続式蒸留焼酎

連続式蒸留焼酎とは、いわゆる甲類焼酎のことである。

単式蒸留焼酎と違い、製成量を販売量が上回っている。

連続式蒸留機を使った製成時のアルコール度数を90%を超える。

このデータはアルコール度数を25%に換算してであるため、

製成量を販売量が上回って、矛盾しているように見えるが、問題ない。

単式蒸留焼酎と同様に2000年代の中頃がピークである。

その後、製成量も販売量もズルズルと下げ続けている。

今後の数量に注目したい。

●あとがき

お酒全体の消費量が落ちる中で、単式蒸留焼酎が高い数量を維持できていることは素晴らしい。

さまざまな原料を使いバリエーション豊富なことが、多様性の時代に活きているのだろう。

しかし安泰というわけではないので、消費者にアピールし続けることが必要だ。

国の政策を利用して、拡販に繋げていきたいところである。